世界の終わりの安らぎと、その系譜(評論)

以下に掲載するのは、2018年に刊行された『少女終末旅行トリビュート』という同人誌に私が寄稿させていただいた、「世界の終わりの安らぎと、その系譜」という文章の全文です。

本自体は『少女終末旅行』の二次創作小説集なのですが、自分だけ評論を寄稿しています。自分は当時『少女終末旅行』に入れ込んでいたのですが、ありていに言えば小説が書けない人間なので、イラストと合わせて評論を書くことで作品愛を表明したいと考えていました。

本が出た時点で漫画は既に完結しており、寄稿者(京大SF研有志の人たち+α)は皆それをもとに原稿を書いていたと思います。

そしてこの評論は『少女終末旅行』にリスペクトを払い、『少女終末旅行』について論じたものでもありますが、より広く「世界が終わるということの安らぎ」を扱った作品について論じるものでもあります。

自分自身が当時、そういった終末系の映画やフィクションにハマっていたのもありますが、『少女終末旅行』を、「安らかな終末」を扱ったさまざまなフィクションの系譜の中に位置づけたいという思いから文章を書いていました。

また、「安らかな終末」というモチーフそれ自体の持つ魅力について語ることができたと思います。

ちょうど去年くらいから「セカイ系」や「終末」のようなテーマがサブカル評論でまたよく取り上げられるようになってきて、この文章を人に読んでもらえると何らかの示唆を与えられるかもしれない…と感じたため再掲することにしました。

同人誌の編集を担当した鯨井久志さんから掲載許可をいただけまして、ありがとうございます(ちなみに本自体もとても面白い作品がいくつも収録されているので、『少女終末旅行』のファンには是非読んでもらいたいですね)。

今読み返すと、事実誤認を含んでいそうな記述があったり、今の自分であればここまで不用意な発言しないだろうと思う部分もありますが、内容は変えずにほぼ原文のままで掲載しています。記述を変えたのは、主に年表記や文法ミスなどの細かい部分です。

また、同人誌にはこの評論以外にイラストを2枚寄稿していまして、そのイラストも記事の最後に掲載しています。

ご興味ある方はお読みいただければと思います。ご批判やコメント等いただけましたら幸いです。

______________________________________________________

世界の終わりの安らぎと、その系譜

◆はじめに

ホップ・ステップで踊ろうか

世界の隅っこでワン・ツー

ちょっとクラッとしそうになる

終末感を楽しんで

上に挙げたのは現実逃避P=wowaka(作詞・作曲)による初音ミク・巡音ルカのボカロソング「ワールズエンド・ダンスホール」の歌詞の一節であるが、この曲の歌詞は「終末」「世界の終わり」といったワードがいかに人口に膾炙しているかを端的に示していると思う。SEKAI NO OWARIというミュージックグループが現に存在するほどである。

今日にはポップソングの歌詞にもなるほどに一般的になっているものの、この「終末」というワードは非常にあいまいなものであり、いわゆる「終末もの」というジャンルにしても、それが指し示すものは多様である(そもそも「世界」が指し示すものが、地球であるのか文明であるのか、といった違いも存在する)。

従って、ここで取り扱う「終末」の種類、及びそれらが各々指し示す作品ジャンルを明確化するために、必然的に区分けをする必要が生じる。

◆区分け

漠然とした区分として、まずはこの三つが考えられるかと思う。

- 「世界が徐々に滅んでいく/衰亡していく系」

- 「実際に世界の終わりが近い(タイムリミットが存在するなど)/ハルマゲドン or カタストロフ」

- 「文明が一度崩壊した後/荒廃後の世界/ポストアポカリプス」

また、

- A.「殺伐とした破滅(ディストピア)」

- B.「心地よい破滅」

の二つの方向性に分かれると言えるだろう。

Aの方向性はどちらかというと分かりやすい。世界が終わるということは人類が築き上げてきた文明が霧散し、無に帰してしまうことだからだ。ハルマゲドンものであれば、それは一個人にとっては自分の死をも意味する。

1-Aとしては『トゥモロー・ワールド』(子供が生まれなくなってから18年経過し内戦が激化した世界)などが挙げられる。これはある意味現実的な設定であるが、「世界の終わり」がはっきりとしたタイミングで指定されているわけではないため、いわゆる「終末もの」の中では少数派にあたる。

そして二番目に、世界の終わりやそのタイムリミットがはっきりとした形で示されている場合は2-Aに該当する。「ハルマゲドン」は黙示録信仰に代表されるものであるが、例えばこの場合は、

そのものズバリで終末における天使と悪魔、人類の最終決戦を描いた『デビルマン』や、人類補完計画による世界の終末を描いた『新世紀エヴァンゲリオン』(TV版及びその続編の劇場版)などがそうだ。人類の存続をめぐっての天地の勢力争いを描くCLAMPの『X』もその系譜に属するだろう。

より科学的な設定としては(こちらは「カタストロフ」寄り)、天体衝突による世界の破滅を扱った数多のフィクション(『アルマゲドン』,『妖星ゴラス』,『地球最後の日』,etc.)や、地球の磁場が不安定になったことで地上が太陽風に晒されるという設定の『ザ・コア』などもそれにあたる。加えて、(ややズレはあるが)ゾンビによる世界の終末を描いたフィクションや、『博士の異常な愛情』といった核戦争による世界の終末ものもこれにあたるだろう。あるいは異星生命体からの侵略による『宇宙戦争』などなど……。列挙していけばキリがないが、要は、1が世界の終焉までが、衰亡という形でゆるやかなグラデーションになっているのに対し、2は世界(=地球=文明)の終焉が具体的な形で描かれるものである*1。

三番目に、一度現在の文明が崩壊/荒廃したのちの世界、あるいはそこで新たに築き上げられた世界をディストピアとして描くものは3-Aにあたる。典型的には核戦争後(古典的には第三次大戦後)/ウイルスの蔓延後/生物兵器の使用後に築き上げられたディストピア世界(荒廃した無秩序社会も含む)であり、

『マッドマックス』シリーズ(第2作以降)、映画『12モンキーズ』及びその元となった『ラ・ジュテ』、TVドラマシリーズ『ウォーキング・デッド』、『ウォーターワールド』、弐瓶勉の『BLAME!』などもそれにあたるかもしれない。そして、H・G・ウェルズの『タイムマシン』(1895)においてもすでに80万年後の世界がディストピアとして描かれていることから、これはSFにおいて古くからある類型であると分かる。こういった設定が持てはやされる背景には、SFとして、現生人類のものとは異なる新しい文明を描き出す上でとりあえず「今の文明が崩壊したのち」ということにしておけば便利であるという事情があるだろう。

他方で、これら殺伐とした終末作品群を差しおいて、世界の破滅を心地よいものとして描いた作品も数多く存在する(1-B、2-B、3-B)。本稿ではそれらのフィクションに通底する「終末の安らぎ」について取り上げてみたい。

ただ、留保しておかねばならない点として、同じポストアポカリプスものであっても、例えばアレクサンダー・ケイの「残された人びと」を翻案した宮崎駿監督のアニメ『未来少年コナン』などの作品は、ディストピア世界を扱ってはいても、現状の文明を一掃した上での(新たな秩序構築への)再生への希望が示されているという点で、3-Aか3-Bどちらの区分にあたるかはあいまいになっている。他にも、菊地秀行『風の名はアムネジア』(人類が言語能力を含めた記憶の一切を失ってから十五年経過した世界)や『風の谷のナウシカ』、『クラウド・アトラス』、あるいは『幼年期の終わり』のようなポストヒューマンものなどといった、3-Aと3-Bとのどちらに位置するかあいまいな作品が多く存在するが、本稿は分類学に趣旨があるわけではないのでこれらの作品も一旦除外して考えることにしたい。

◆癒し系としての終末

全体的に、まずは日本のサブカルジャンルに絞って考えることにする。

卑近な話であるが、この記事を書いている直近において、"cosy catastrophe"*2について取り上げたツイートがバズっていた。

それによると*3、

ヨコハマ買い出し紀行、灰羽連盟、ソラノヲト、少女終末旅行、けものフレンズ……

これらに共通する魅力「滅びた世界で自分なりに豊かにマイペースに生きる人々」という概念そのものズバリの名前があった。“cosy catastrophe”「心地よい破滅」というらしい

つまり上述の『ヨコハマ買い出し紀行』『少女終末旅行』『けものフレンズ』『灰羽連盟』『ソ・ラ・ノ・ヲ・ト』といった、「滅びた世界で自分なりに豊かにマイペースに生きる人々」を扱ったフィクションが、「心地よい破滅」に当たるのだという。

このツイートの前後では『人類は衰退しました』(現生の人類が衰亡し次世代の存在に取って代わられつつある世界)も言及されており、また、ゲームブランド・Keyのキネティックノベル『planetarian 〜ちいさなほしのゆめ〜』(廃墟と化した世界の中、百貨店のプラネタリウムにおいて案内サービスを続けているロボットが主要キャラ)もここに含めて良いだろう。

心地よい破滅、安らかな終末と聞いてまず日本の多くのオタクが思い浮かべるだろうこれらの作品群の中にも、1-B、2-B、3-Bが混在しているが、共通項として、これらの作品には文明が破滅することに対し気張っていない、どこか楽観的な気分が見られることが指摘できる。

例えば、典型的なのは『ヨコハマ買い出し紀行』である。この漫画作品においては世界が「夕凪の時代」の中にあり、地球温暖化が進んで海面上昇が続き(かつての横浜が海の底に沈み、水上に新たな横浜が築かれている)、産業が衰退して人口が激減、閑散とした荒野が広がっている。詳細には描写されないが、人類の文明社会が徐々に衰亡して消えようとしていることが示唆されており、最終巻に近づくにつれ一層それが顕在化するが、そこには深刻なムードはない。むしろわずらわされることが少なく、時間の流れがゆるやかになったことで、平穏な日常を謳歌するようになった人たちの姿が描かれる。黄昏の時代における日常をメイドロボット・アルファさんの目から美しい断片として切り取っており、癒し系作品として天野こずえ『ARIA』と同じジャンルとして扱われることも多い。

(画像1 『ヨコハマ買い出し紀行』)

◆'90年代後半~'00年代初頭にかけての「終末もの」流行期

これらの作品で描かれる「終末」は、同じ「終末」であっても'90年代から'00年代初頭にかけて流行した「終末もの」とはその性質において違いがある。『新世紀エヴァンゲリオン』の例がやはり典型だが、この時期の日本ではしかつめらしく(シリアスに)終末を扱ったアニメや漫画、ゲームが台頭した。

『エヴァ』のTVシリーズに続いての劇場版公開が1997年から1998年にかけて行われ、同時期の'90年代後半から'00年代初頭までにかけては「殺伐としたディストピアもの」と「セカイ系」の隆盛が見られることになる。

こうした現象が巻き起こった背景の一つには、当時の世相が大まかに言って「病んだ」状態であり、また、終末論が幅を利かせていたことが大きかったと考えられる。社会的にはこの時期はバブル崩壊による深刻な不況に見舞われていた(失われた十年)。後にロスジェネと呼ばれる世代は就職氷河期を経験し、終わりの見えない迷路のような閉塞感を味わう。そうした気分がこの時期のフィクションにも反映されている。加えて、

- 地下鉄サリン事件、阪神淡路大震災、酒鬼薔薇事件など暗いニュースが多かった

- 実際に世紀末にあたり、(「ノストラダムスの大予言」発の)ハルマゲドンの到来信仰が台頭したこと

もこの傾向を後押ししたと言えるだろう。ネットがこの時期においてはまだアングラなものであった(『serial experiments lain』などが放映される)という事情も付け加えておきたい。

(画像2 厚生労働省作成「自殺対策白書」より)

統計的に見て日本で自殺率が最も高かったのもこの時期である(『完全自殺マニュアル』が刊行されたのは1993年であり、それ以後ベストセラーになった)。岡崎京子が『エンド・オブ・ザ・ワールド』(両親を惨殺した姉弟の逃避行)を発表したのもそれと同時期である。

こうした情勢により日本のサブカルにおいて陰鬱/あるいは深刻な形で終末を扱ったフィクションが支持される土壌が生まれた。

例えばこの時期のアニメにおいて、ディストピアとしての世界観を扱った作品としては

- 『BLUE GENDER』(コールドスリープから目覚めるとそこは荒廃した世界で、謎の生命体・BLUEによって支配されていた)

- 『DTエイトロン』(強い紫外線が降り注ぎ荒廃した地上においてドーム都市「データニア」が、感情を制御するディストピアとして構築される)

- 『今、ここにいる僕』(少年兵が兵役に駆使される荒廃した異世界への転生)

- 『アルジェントソーマ』(エイリアンの襲来で多大な被害を受けた人類は軍隊を再編、対エイリアン特殊部隊を組織する)

- 『ベターマン』(集団自殺・殺戮行為を引き起こす「アルジャーノン」と呼ばれる奇病に冒されつつある人類)

などが挙げられる。やや時代が下って『スクライド』(大規模な隆起が起こり首都が壊滅、多数階層に分かれた世界)が2001年に放送される。ちなみに『今、ここにいる僕』は同じく鬱アニメに数えられる『無限のリヴァイアス』と同クールに放映されていた*4。

また、ディストピアに含めるかどうかは曖昧であるが、終末経験後の世界を扱った作品としては、

- 『セイバーマリオネットJ』(宇宙船が不時着した異惑星において築かれた、クローン技術で維持される男性のみの閉塞した文明)

- 『THE ビッグオー』(全人類が記憶を喪失してから40年後、ドーム都市「パラダイムシティ」の中でのみ人類は暮らしている)

などもこの時期に発表されている。そのうちのいくつかは『エヴァンゲリオン』の余波もあるかもしれない。

この時期にはさらに終末における最終戦争を扱った『X』の映画版(1996)や、ホラー色の色濃い『デビルマンレディー』(1998~1999)が公開されているが、マンガにおいて陰惨な形で終末を取り上げたものとして『なるたる』(1998~2003)を挙げておきたい。

物語は主人公の少女シイナが星の形をした変わった生き物「ホシ丸」に助けられるところから始まる。ホシ丸は少年少女の意識とリンクし、変幻自在の能力を発揮する「竜の子」であった。シイナは、竜の子を利用し世界を作り変えようとする一派との争いの中に巻き込まれていく(このあたり、同作者の『ぼくらの』(2004~2009)もこの枠組みを引き継いでいるといえるだろう)。

「ホシ丸」以外の竜の子のリンク者である子供たちは、設定上、それぞれにコンプレックスを抱えていたり陰湿ないじめを受けていたりする。ミミズジュース、凌辱、惨殺シーン等、精神的にダメージを与える描写により鬱々とした世界観を築き上げている。

(画像3 『なるたる』)

◆終末ものの亜流としてのセカイ系

次いで、ゼロ年代初頭にかけては(世界の)終末ものの亜流として「セカイ系」の流行が見られた。これらはアニメ作品にも影響が色濃いが、どちらかというとライトノベル・ノベルゲームのジャンルにおいて興隆した。やや乱暴な言い方をすれば、これらの作品はそれ以前の「終末もの」の影響をある程度引きずって生まれたのではないかと指摘できる。

「セカイ系」の代表として主に挙げられるのは東浩紀が例に挙げた『最終兵器彼女』『イリヤの空、UFOの夏』『ほしのこえ』であり、これらも「終末」の文脈で捉えるとそれぞれに終末観/ハルマゲドンを描いたものとなっている(2-A)。

ディストピア作品と異なる点としては、これらの作品においては終末の要因が社会を巻き込んだ具体的な形で描かれないことが多く、また、主人公の周囲の人間関係とリンクする形で描かれる傾向にあるということが挙げられる。

例えば『最終兵器彼女』*5においては、世界の命運をかけて争っている「敵」の正体や戦争原因がはっきりとは描写されない。『イリヤの空~』においても異星人と軍との戦争の事実がややぼかされる形で描かれる。『ほしのこえ』は具体的な描写が豊富にあるという点で前述二作とは距離があるが、やはり異文明との抗争が主人公とヒロインとの閉じた関係性に回収される形で描写される点では同じである。

ただし、「セカイ系」と定義される作品群のすべてが「世界の終わり」を取り扱っているわけではない。例えば後に東浩紀が『ONE~輝く季節へ~』や『AIR』を『ゲーム的リアリズムの誕生』(2007年、講談社現代新書)で論じたことから、これらKey作品などが「セカイ系」に含まれることも多いが、これらは直接的に「世界の終わり」を扱っているわけではない。「セカイ系」という語に包含されているのは、ヒロインが世界の命運を握っているのにもかかわらず主人公は静観することしかできないという問題系であり、「セカイ系」において「終末」はもとより主題の一部であるにすぎないからである*6。

だがしかし、「セカイ系」に厳密に該当するか否かはおいても、「世界の終わり」を非常にざっくりした形で設定する作品群がこの時期に多く生まれたことは事実である。

また、この時期の美少女ゲームにおいて狂気を扱った作品として物議をかもした「三大電波ゲー」*7のうち『終ノ空』(世界が終わるという予言により狂気に包まれる学校、世界の終焉と認識についてのホラー)『ジサツのための101の方法』(自殺波動により死に包まれる世界、殺伐とした内面描写と世界観とのリンク)はそれぞれに世界の破滅を描いているといえるし、ライアーソフトの『腐り姫〜euthanasia〜』でも「赤い雪が降りつもり死んでいく世界」が描写される。これらは「セカイ系」としてとらえてもいいが、殺伐とした終末ものの系譜にも位置付けることができるだろう。

また、後述する作品であるが、ゲームブランドのアボガドパワーズが1999年に発売したアダルトゲーム『終末の過ごし方-The world is drawing to an W/end-』なども、この時期の「世界設定要素が欠落した」終末ものとして典型的である。

このノベルゲームはハルマゲドンによる世界の終末が近付き、残り一週間で世界が終わるという時点から物語がスタートする。そしてこのゲームにおいては、(ミニマムなシナリオであるという事情もあるが)タイムリミットが設定されていながら世界が終わる原因について全く描写がされない(漠然と「寒冷化が進んでいる」という描写のみなされる)。それが戦争によるものか、天体衝突によるものか、災害によるものか、そういったことさえ全く不明である。その意味で、上述の「セカイ系」作品群よりもさらにストイックな描き方だといえるだろう。逆に言うと、1999年においては、こういった非常に漠然とした終末を描いてもそれが説得力を十分に得るような世相があったのだということができる。

(画像4 『終末の過ごし方』)

余談であるが、2017年にアニメ化されたライトノベル『終末なにしてますか?忙しいですか?救ってもらっていいですか?』のタイトルも、この『終末の過ごし方』から取られていると思われる。「週末」と「終末」をかけているところがほとんどそのままであるが、何故かみなこのことは指摘していない。

◆反映されている気分

'90年代末から21世紀初頭にかけての「終末もの」について述べたが、もちろん、この時期にあっても、癒しをもって終末を取り扱った作品はもちろん存在する。『ヨコハマ買い出し紀行』(1994~2006)もこの時期に連載されアニメ化も1997年と2002年に行われている*8。よって、この時期の「しかつめらしい終末」作品群と、先述の「安らかな終末」作品群とがはっきりと時期によって分かれているとはいえない。

が、いずれにせよ、ディストピアものにしてもセカイ系にしても、これら「しかつめらしい終末」作品群と、先述の「安らかな終末」作品群とでは、世界の終わりに対するスタンスが異なっているということが指摘できる。

もちろん一つには、後者においては世界が終わることに対する楽観的な視点が見られ、終末に対する「切実さ」の点で両者に隔たりがあるという点がある。

二つ目には、後者は、前者の時期のものと比べると世界観が全体的にミニマムになっているということが挙げられる。世界全体とつながりを持つというよりは主人公たちの見聞きできる範囲で物事が語られるということである。

戦争による荒廃後の世界が舞台の『ソ・ラ・ノ・ヲ・ト』においては、二国に分かれた世界が一時的な停戦状態にあることが示されるが、戦略的に重視されていない辺境の砦に派遣された小隊は少女兵のみで構成されており、ドラマはもっぱら彼女たちがそこで過ごす日常や、彼女たちが抱えるバックグラウンドにフォーカスしていく。

『少女終末旅行』においても、社会的背景がぼかされているということが指摘できる。当初はこの世界が何故滅びたかの謎明かしがされるかを期待する声もあったが、結局のところ世界の成り立ちや歴史については触れられないままに終わった(これはあくまで二人の視点を通して見た世界を描くという選択をしたからだと思われる)。背景は緻密な書き込みがなされているが、それは何か特定の設定を含んでいるからというのではなく、各々どこか抽象的にデザインされている。

受け手からすれば、それらの作品においては、いろいろな煩雑なことを考えなくてもよくなり、終わった世界で日常を過ごす人たちの実存に集中して意識を傾けることができる。

それは、いわゆる「セカイ系」と呼ばれるジャンルの作品において世界設定がぼかされたことと表面的には近しいが、「セカイ系」を生み出していたのとはまた違うモチベーションをそこに感じることができる。

そして、ここから先は本当に個人的な仮説なので与太話ととってもらって構わないけれども、これらの作品が一定数の支持を集め、癒し系たり得ているのは、時代の気分をある程度を反映してのことではないかと思う。

つまりこうである。日本のこの時代に楽天的に生きようとすると、社会・文明といった大きな単位で夢のある未来像を描きにくくなっている。縮小している社会にあって、今後日本人や日本社会が発展を続けるという展望は弱く、どちらかというと、今後数十年にわたり社会に希望を見出し続けるよりは、自分の手の届く範囲で享楽的に過ごしたい。だから、衰亡に対し大上段に構えなくとも良いし、手の届く範囲の、睡眠や食べるということの方が大事になってくる。

文明といった巨大なシステムに対して手を出せず、大きな認識を持つことができないということは、こうしたミクロな意味での喜びに対し注意を向けることも促しており、その意味で「日常系」も、今後ともに隆盛を続けるだろうと思う。

実際の衰退や破滅は決して穏やかなものではなく、むしろ憂鬱な気分にさせられることがほとんどだ。だからこそ、それを癒しとして美しく描いた作品には尊さがあるのである。

◆決定された終焉

漠然と終末を扱う段が長くなった。1-Bや3-Bにおけるゆるやかな衰亡の安らぎについてはすでにある程度触れたとして、次いで2-Bについて取り上げたい。

すでに触れたとおり、1-Bや3-Bのような終末においては、世界が終わっていくことに安らぎを見出すということはまだ理解しやすいだろう。破滅に対して気張らなくてもいいという安心感がそこにはあり、それに対し楽観的なものを感じ取ることは十分納得できる。

しかしその反面、2-Bのように世界終末までの道筋がすでに定まっており、すでにそれが差し迫っているという場合はどうだろう。これは三つのうち、世界の終末としては最も先鋭化したケースであるといえる。この場合においては「決まった死」が全人類の共通認識として扱われる。その中において安らぎを見出すのは、1-Bや3-Bの場合よりもやや難易度が高いといえるだろう。

しかし、世界の終わりが定まったものになった状況においてなお、その状況に対する諦念という形で安らぎを見出すことはできる。そうした気分が描かれた作品として、ここでは、ネビル・シュートの同名小説を原作とするスタンリー・クレイマー監督のSF映画『渚にて』(1959)を紹介したい。

この作品においては、世界は第三次大戦での核爆弾使用による放射能降下物で北半球全体が壊滅状態になっている。居住可能地域が残った南半球にも放射能汚染が広がりつつあり、やがては全世界が放射能汚染に包まれるので、シェルターによって避難するといった選択肢は意味を持たない。まさにカタストロフである。

だがそこで描かれているのは、汚染の広がりとともに世界がだんだんと崩壊していくのに際し、静かにそれを迎え入れる人びとの姿である。南半球において残った数少ない居住地のオーストラリアにおいて、住民は皆あきらめの境地に達し、配布される薬剤を用いて自宅での安楽死を望み、死を覚悟しながら残りの人生を享楽的に過ごしている。

そんな中、生存者たちは米国西海岸から発信されている謎のモールスコード信号を検出し、潜水艦の艦長であるドワイトは発信者に会うためオーストラリアから北米に向かうことになる……というのが大まかな物語の筋である。

オーストラリアと北米を行き来するその過程で、ある者は故郷の街で死にたいという願いから放射線下のサンフランシスコにとどまり、あるものは自らの思い入れの品とともにガス死を迎える。

そして、この映画における出色のシーンは、潜水艦が米国のサンディエゴに着き、モールス信号の出元を突き止めるシーンである。調査のため地上に降り立った乗組員は、無人となった発電所において、ひとりでに通信電波を発し続ける無線機に遭遇する。無線の発信は人力によるものではなく、コカ・コーラの瓶がブラインドのヒモによって吊るされ、海風で揺られてシグナルレバーがランダムに押されるという仕掛けが何者かによって作られていたのだ。彼はボトルを仕掛けから外すと、適切なモールス信号を潜水艦に向け発信し、虚しく終わった結果を伝える。知らせを受け取った艦長は思わず苦笑を漏らす。

この場面は何とも言えない寂寥感と終末感に満ちた素晴らしいシーンであり、忘れがたい印象を見る者に残す。

◆個人の生と終末

「安らかな終末」を考える上で、個人の生と終末との関わりについて今一度触れておきたい。

アメリカの女性歌手、スキータ・デイヴィスが1962年に発表したヒットソング「この世の果てまで」(原題:"The End of the World")の歌詞においても愛する人との別れを「世界の終わり」と表現しており、個人の実存と世界全体とを重ね合わせるのは決してセカイ系に特有の感覚ではない。

現実には人間一人が死んでも世界が滅ぶことはない*9のだが、独我論的に考えれば自分が死ねば世界はその時点で終わる。その意味でも、個人にとっての死と世界の終わりの結びつきは普遍的なものである。

人間の生は最終的に死しかなく、それゆえ終末を受け入れるということは個人にとってのタナトスや、人生における諦念の受け皿にもなって来たのだといえる。

世界の終わりは個人にとっての死を包含するが、その意味で両者に違いがあるとすれば、世界全体という非常に大きなスケールにおける自意識か、個人にとってのものかどうかという違いである。

これが「個人の自意識が肥大化し、世界全体の自意識に繋がる」という形で現れ出ると、自分語りの傾向が強くなり、「セカイ系」のような色合いを帯びてくる。いずれにせよ、世界という非常に大きなものと、個人の自意識とを重ねる姿勢にはある種普遍的なものがあり、そしてそれは個人の実存や生死といった切迫した状況において、より強く顕在化していく。

◆終末に救いを見出す鬱的心理

個人の生に対する自意識と世界の終わりとが結びつくというのは、ラース・フォン・トリアー監督による2011年のデンマーク映画『メランコリア』においてはっきりと現れている。

(画像5 『メランコリア』)

この映画では惑星「メランコリア」の衝突による地球の崩壊/破滅が描かれる。しかもこの惑星は地球よりはるかに大きい!冒頭のシーケンスであっけなく惑星の地球への衝突が描かれ、そこからの回想で話が進むので物語における希望はあらかじめ排除されている。

『ダンサー・イン・ザ・ダーク』『奇跡の海』で知られる映画作家トリアーの作品ということもあり、この映画の第一部は主人公である鬱病の女性・ジャスティンの行動を丹念に描写している点が特徴的である。

エリート企業でコピーライターをしているジャスティンと花婿とが結婚式に向かうところから物語は始まる。ジャスティンと花婿は当初理想的で幸福なカップルに見えるが、ジャスティンは結婚相手に対し自分が鬱病であることを明かしておらず、その関係は不安定さを抱えている。

彼女は、封建的な結婚式で冷たい仕打ちにあったり、寄る辺なさを感じたりするといきなりふさぎ込み、花嫁衣裳のまま抜け出してしまう。さらには夫と初夜をともにすることができず、ほかの初対面の男とセックスしたりする。嫌みを言ってくる雇用先の上司に挑発的に当たり散らし、最終的に結婚自体もご破算になってしまう。第一部において、ジャスティンはこれまで築き上げてきた社会的なつながりの一切を崩壊させてしまう。

第二部においては鬱の深刻化したジャスティンが姉夫婦に引き取られる。その姉夫婦とジャスティンとの生活描写に並行して、惑星の接近が本格的に進行していくさまが描かれる。

結婚式を機に花婿との関係が崩壊し、職も失った妹とは対照的に、主人公の面倒を見る姉は夫も子もいて裕福な家庭を築き、幸福な状態である。

しかし、(これはこの映画の骨子であるが)世界の終わりが近付くにつれ健常者である姉はどんどん悲惨な状態に陥っていくが、それに対し、世界の終わりを確信している主人公はどんどん回復していくかのように描かれる。

姉夫婦が世界の終わりを否定したり、シェルターを築いて備えたりするのに対し、ジャスティンはひとり惑星の接近に際して動じることなく、美しい「世界の終わり」をただ望むのだ。

これはトリアー自身が鬱病患者のセラピーに出席する中で知った、「鬱病患者は先に悪いことが起こると予想し、強いプレッシャーの下では他の者よりも冷静に行動する傾向がある」という教訓がもとになっているようである。鬱病の人は現実の社会には適応できなくなっているが、破局的な事態に際してはむしろ冷静にふるまえるのである。

「メランコリア」という語それ自体が鬱状態を指すものであるからも分かるが、メランコリアの接近は、明らかにジャスティンの精神に呼応する形で描かれる。メランコリアがその美しい姿を露わにして迫りくるのを、ジャスティンはその光に照らされながら川辺で裸身になって横たわり、待ち構えながら見つめている。

惑星の衝突を予言してジャスティンは言う。「地上の生命は邪悪」であり、地球以外には宇宙に生命はおらず、その地球はそこに住む生命もろとも滅ぶべきであると。そこに現れているのは死を前にした悟りであり、生の否定である。ラストで惑星の衝突が不可避的に描かれるのは、ある意味至上のハッピーエンドでもある。煩瑣な俗世を憂い、美しい破滅に浸り、死に救いを見出す心理をこの映画は描き出している。

もちろんこういった死に救いを見出す鬱的心理は、決して『メランコリア』のような「終末もの」作品に特有して見出せるものではない。破滅/死に救いを見出すというのは、世界全体とのかかわりを持たずとも、スケールのずっと小さな個人の生においても等しく成り立つものだからである。もちろん自分以外の世界のすべてを巻き込むかどうかという違いはあるものの、両者が持つモチベーションとしては類似し、近い性質を帯びてくる。

例えば、ジョン・オブライエンの小説を原作にマイク・フィギスが監督した『リービング・ラスベガス』(1995)がそうである。

アル中の映画脚本家がそれが原因でハリウッドを追われ、治療をあきらめてラスベガスで死ぬまで飲んで暮らすことを決める。そこで出会った娼婦と、死までの束の間の時を過ごす。そこではラスベガスの煌くネオンサインに気怠いブルースがかぶさり、独特の癒しを生み出している。もはや断酒が困難になっている状態において、彼は抵抗を止めて破滅へと直進していく。それはゆるやかな破滅であり、緩慢な自殺である。

もはや失うものをなくし、この世の様々なものから未練を断ち切ると、人間は平静を保ったまま死に向かうことができるのだろう。

◆終末に向けて

前述の作品においては、終わりが決まってしまっている世界において描かれる滅びの美しさが、同時に、暗い死の冥府に感じる安らぎと重なった形で描かれた。

他方で、来るべき終末に際し、上述の作品とは全く異なった姿勢をとる作品もあまた存在する。例えば前述の『終末の過ごし方』がそうである。透明な空気感あるグラフィックと音楽を通じて穏やかな終末を描き出した佳作である。

世界の終わりまで一週間しか残されていないという状態で物語はスタートし、終末をきっかけとした人間関係の回復や、個人の人間としての再生、それぞれにとっての居場所=死に場所を見つける選択が描かれる。

終末をきっかけにやけを起こす人がいる一方で、主人公たちである生徒や教師は、それまで送っていた自分たちの日常をそのまま維持し続けることを選択し、迫りくる終わりを前に学校に通い続けている。それぞれの登場人物には終末に対する現実逃避から「苦しいことは知らなくていい」「最後まで自分にウソをつき続ける」といった状態になっている者もいる。現実逃避を続けることを止め、それまでの過去のわだかまりや己に貸していた制約をふりほどき、残された時間を生きるようになる再生が物語の一つの主題である。

この物語において、主人公の千裕が、学校に入り浸る風来坊・重久に問いをかける象徴的なセリフがある。

「確実に死ぬって判っていながらそれに対して何もしないのは、自殺になると思う?」

重久の答えは「死は待ってりゃ向こうから来るが、生きるにはこっちから向かっていくしかない。だったら生きれるだけ生きた方が得だろ?」というもの。

終末に救いを見出すのは自殺と変わらない、だから残された時間をわだかまりを残さないように生き、それぞれの居場所を見つけていく必要がある。そうこの作品は訴えるのである。

ノベルゲームのジャンルにおいては、その後にetudeより発売された『そして明日の世界より──』(2007)も、隕石落下によって世界が終わることが決まった世界でそれを受け入れることを選択して生きる主人公たちが描かれており、同様のテーマが異なる形で掘り下げられている。

◆ゾンビ映画に見出される安らぎ

もう少し脱線を重ねるが、一見殺伐とした終末世界の中にも、それにもかかわらず安らぎを見いだせるものがあるという点について触れておきたい。

終末の安らぎはホラーの1ジャンルであるゾンビ映画にも求められる。例えば、ジョージ・A・ロメロによる記念碑的な作品『ゾンビ』(1978年公開、原題は"Dawn of the Dead")がそうである。

現代のゾンビ像を決定づけたとされるこの映画は、全編にわたり終末感に満ち満ちている。この映画のファーストカットは、主役級の女性が悪夢にうなされるようにして目を醒ますところから始まるが、起きた先も悪夢のような状況で、ゾンビの感染がもはやとどめようもなく世界に広がっている。

女性が目を醒ますのがテレビ局であるという点が優れており、ファーストシーンにおいて米国の惨憺たる状況が情報として提示されていく。ニュース番組放映の最中にもかかわらず情報が途絶えたり、スタッフが逃げていったりと混沌たる状況となっており、世界の終焉感に満ちた素晴らしいシークエンスになっている。

よく知られていることだが、『ゾンビ』は(同監督の『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド』同様に)SFの枠組みで社会風刺を試みた作品である。「人間だった頃の行動を繰り返す」という性質がロメロゾンビにはあり、習慣に従って無為にショッピングモールに集うそれは、あてもなくモールに集う我々の消費者の姿と重なる。はたまたそこに集った生存者たちはそれを巡って争いを繰り広げる。無軌道な若者たちは物資を無駄遣いし、野蛮な破壊活動を行う(ゾンビと等しく彼らは脅威である)。大量消費の資本主義社会や、人間の本性を皮肉っているところがこの映画にはある。ディザスタームービーであるだけでなく文明風刺のサタイアな気分も感じ取れることが『ゾンビ』の魅力である。

(画像6 『ゾンビ』)

『ゾンビ』には複数のバージョンが存在するが、一番長いバージョンはロメロ自身がカンヌ映画祭での上映用に編集したディレクターズカット版であり、こちらは139分の長尺である。日本において『ゾンビ』のディレクターズカット版というとこのバージョンを指すが、このディレクターズカット版になると、より一層ゆるやかな終末映画としての性質を強く帯びてくる。

このバージョンにおいて出色なのは、逃げ込んだ主人公たちがモールからゾンビを一掃したのちに、そこでダラダラと平穏な日常がしばし続くという点にある。人がいなくなったが尽きることない物資があり、電力が供給され続けるショッピングモールで彼らはつかの間の日常を送る。このバージョンにおいてはこれがけっこう長く続くのだ(のちに軍隊の荒くれたちの侵入によりこれは終わりを告げる)。

危機と隣り合わせにありながら、これはある意味ユートピア──それも終末という状況によって可能になったユートピアである。『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズで知られる荒木飛呂彦の言葉を借りれば以下のようになる。

"主人公たちがゾンビに取り囲まれて、でもショッピングセンターの中だから、食料品もあれば服でも武器でもなんでもある。もうやりたい放題、盗み放題で、物質的には凄く充足した状態に置かれる。だから外にいるゾンビもゆるいけれど、店の中の暮らしもゆるいという、そこのところがまた面白い。見ているほうもそういう雰囲気に浸るのが心地よくなり、ホラー映画を見ているにもかかわらず妙に癒されたりもしてしまう。これはゾンビ映画を見ている者だけに許される、一種のユートピア体験と言っていいでしょう。"

『ゾンビ』で描かれる終末において無人となったユートピアの描写は、押井守『うる星やつら2 ビューティフルドリーマー』(友引町という閉鎖空間において展開する、永遠に続くモラトリアム)を始め、多くの後身の作品に影響を与えていると思われる。

また、同時期のSF作品では小松左京『こちらニッポン…』(1976)の前半では、突如として人口の大半が消失した日本において、生き残った人びとが目減りする物資を享楽的に消費する姿が描かれる。こちらも終末ものにおいて描かれるユートピアの変奏と言えるものだろう。

人が一掃され社会が瓦解し、しかし物だけが残された世界はある人にとっては理想郷に等しい。

荒木飛呂彦が上述の本にて挙げている映画『アイ・アム・レジェンド』(2006)もそうした風景を描いている。リチャード・マシスンの原作"I am legend"(「地球最後の男」の邦題でも知られる)はロメロのゾンビ映画に着想を与えた作品であり、さらには感染の伝播による世界の破滅というイメージを世に知らしめることになったものである。

人類を吸血鬼化する感染症の蔓延で人類のほとんどが滅んだ世界で、人間の主人公は夜な夜な起こる吸血鬼の来襲に備え、昼間は殺されないよう狩りを行う。それを原作とするこの映画においては、感染によって人類が駆逐され、誰もいなくなった閑散とした市街地の風景が描かれる(いわゆるゴーストタウン)。町でウィル・スミス扮する医師の主人公がただ一人物資を消費し、時間を持て余して孤独に生きているさまが描かれる。

廃墟において感じるものとも相通ずるが、こうした人類が突如として滅んで残された風景というイメージは、ある種の異化効果を見る者にもたらす。人の存在が取り払われることで、非日常的な空間をそこに現出させるのだ。束縛が除外されることで可能性が解き放たれ、それは時にわくわくさせられるような体験にすらなる。

『アイ・アム・レジェンド』における、無人となった広大な都市においてサバイバルを続け、一匹の愛犬とともに生きる物寂しい姿は、それにもかかわらず、どこか現実の社会に縛られて生きざるを得ない私たちの憧れをかきたてるところがある。

同じくゾンビものである漫画『がっこうぐらし!』(2012~2020)においても当初、そのようなユートピアが描かれていた。主人公たる女子高生たちは無人と化した学校に合宿よろしく住み着いて、楽しげに暮らす。もっともそれは表面上だけの話であり、彼女たちが仮初の日常を謳歌しているのは理由付けがある(ことが明かされる)というのがあの作品の狡猾なところではあるが。

次いで、さらにホラージャンルにおいてゾンビが癒しとなる根拠について挙げたい。

『ゾンビ』が無人のスーパーマーケットという束の間のユートピアを描いていることは述べたが、もう一つ描いているテーマとして秩序と無秩序というのがあると思われる。

それは、人形のように個を失いモノ化した人間=ゾンビがフロアを徘徊し規則的に人間を襲うという秩序と、対照的に無軌道な若者が破壊活動を行い、また、無人のモールで若者が無意味に享楽的に過ごすという無秩序である。

ロメロの設定したゾンビについてのルールとしては「ゾンビに咬まれたり殺されたりするとその者もゾンビの仲間入りする」「ゾンビはヘッドショットか首を切ることでしか倒せない」があるが、「人間であった頃の習慣や行動を繰り返す」という性質も持ち合わせている。従って、意志を欠いた状態で無目的に行動を繰り返すゾンビが誕生するわけである。

さまようゾンビによって埋め尽くされたショッピングモールに気の抜けたBGMが鳴り響く……どこかそれは秩序だったものを感じさせる。死体となったことで全員が等しくゾンビとなり、集団で行動するというそれは、どこか軍隊の行進にも似ている。つまり、秩序だった行動を繰り返すゾンビは、各々が等しく一個体としてさまよっているわけであり、その点において彼らはヒエラルキーを持たないのだ。

先に引いた荒木飛呂彦の著作の中において、ゾンビの平等性について雄弁に語っている箇所があるため引用したい。

"ところがゾンビというのは集団で襲ってくれば怖い存在ですが、動きが鈍いから一人一人はそうでもない。つまりはキャラクター性に乏しいというか、個性がないわけです。噛まれたら誰でもそうなってしまう、誰でもなれてしまう、没個性のモンスター。観客にしてもゾンビ一人一人の見分けはつかないと思いますし、無名だけれども大勢存在しているという、その不気味さがゾンビの持ち味だと言えるでしょう(……)無個性な人の匿名性というか、存在感の希薄さみたいなものがゾンビの不気味さと重なってくる。だからこそゾンビはミステリアスで、魅力的な存在になっているといっていいでしょう。"

"ゾンビの本質とは全員が平等で、群れて、しかも自由であることで、そのことによってゾンビ映画は「癒される」ホラー映画になりうるのです。"

──『荒木飛呂彦の奇妙なホラー映画論』(同上)

こうした、無個性であるがゆえに人間だったときの意味を脱して平等性を獲得したゾンビは、どこか癒しをもたらすところがある*10。ロメロゾンビにオマージュをささげた、アニメ『スペース☆ダンディ』の第4話「死んでも死にきれない時もあるじゃんよ」においては、こういった側面が拡大して描かれている。

死んでしまえば皆仲良くゾンビの群れに加わり、没個性な存在になる。仮にさまよう死体によって悲惨な状況に追い込まれ、どうにもならなくなっても、ゾンビになれば特に問題はなくなる。この開き直りの図々しさを得ることで、心地よい憂鬱に浸らせてくれるところがあるのだ。

人間の生命に現実世界におけるほどの価値がないからこそ、そこに平等性を見出すことができる。ロメロを始めとしたソンビ映画からは、そんな救いを見出すこともできるのである。

◆少女終末旅行の安らぎ

話を大きく広げたため、これ以後においては『少女終末旅行』にフォーカスを当てたい。

当初「くらげバンチ」で連載されていた本作を、筆者は第3話*11ほどから読んでいたのだが、当初は癒し系の漫画として受容されていたと記憶している。

「SFは絵」であるというのはSF作家・野田昌宏の言葉であるが、これにのっとると、少女終末旅行において見出されるイメージは「廃墟と少女」の取り合わせである。

一方で、少女たちの実存が世界の見え方に反映しているというのがあるが、他方で、廃墟に対して感じる癒し(いわゆる「廃墟萌え」)も、この漫画に対して読者が抱く感触の内に含まれている。

(画像7 『少女終末旅行』第1話より)

◆廃墟になぜ惹かれるのか

根源的な問いとして、なぜ人間はときに廃墟に癒しを見出すのか?という問題提起が可能である。

現代においては廃墟を扱った写真集や雑誌も多く刊行されており、また、軍艦島などの廃墟ツアーも盛んに行われている。あるいは、例えば霧に包まれたゴーストタウンが舞台となるホラーゲーム『サイレントヒル』において、そのさびれて廃墟と化した屋敷にどういうわけか癒しを感じてしまったりした経験はないだろうか?

もちろん朽ち果てて骨組みが丸出しになった無機的な建造物や荒涼とした風景が単純に形象として美しいというのも挙げられるだろうが、さびれて人がいなくなり、壊れゆくままになっている建築や土地には何か特有の魅力があるように思われる。

廃墟に惹かれる要因を考えてみると、次の二つが主に考えられる。

一つにはノスタルジーをかきたてられるという点が挙げられる。かつての人間の痕跡を生々しく残しているものに触れて、過ぎ去りし日々について思いを馳せることができる。

『少女終末旅行』においても、例えば図書館や美術を扱った話数においてその要素は強く出ているが、かつての人間が残した爪痕や機構には、どこか哀愁漂うところがある。

『少女終末旅行』においては、カナザワにもらったカメラに収められていた過去の記録映像を通じ、かつての文明を形作っていた人々に会うというシーンがあるが、同種のシーンは、同じく「心地よい破滅」に該当する『けものフレンズ』『planetarian』においても見られる。終末後の世界において、文明崩壊前の人々に触れるというのは、普遍的に見る者を感傷的な思いにさせるのだろう。

ディストピア映画に数えられる『リベリオン』(2002)にもこれに近しい印象的なシーンがある。このディストピアにおいては、戦争を再び巻き起こさないために人々は感情を持つことが禁じられている。全員に感情抑制薬の服用が義務づけられ、文学や芸術といった「感情を呼び覚ますコンテンツ」はすべて検閲され処分されている。主人公であるプレストンは感情違反者を取り締まる特殊捜査官であり、当初は感情を持たないことに何の疑問も覚えていなかったが、とある一連の出来事に遭遇した後、感情に目覚めていく。

主人公が感情を呼び覚ます直接のきっかけになったシーンがある。任務のため偶然に入り込んだ廃墟で、反乱者によって収集されていた芸術や音楽に触れる。それまではすべてが統御された無機的な社会に生きていた主人公が、感情が規制されるようになる前の人間的な事物に心動かされて感情に目覚めるのだ。これもやはり、そのようなことを直接経験したことのない我々にもノスタルジーを強く感じさせる場面である。

思うに、我々が抱く思い出というのは過去に属しており、今となっては触れられないものだからこそ、それに強く惹かれてしまうところがある。上述のシーンはその図式を文明という大きなスケールにおいて再現しているところがあり、それゆえエモーショナルなシーンになっているのだろう。

また脱線してしまったが、ともあれ、廃墟に対して感じる魅力の一つにはノスタルジーが挙げられることは確かである。

もう一つの廃墟の魅力として、社会に存在するものに対し、やがては終わってしまうものとして接するニュアンスを見出すから、ということが挙げられるだろう。人工的な文明の痕跡を残したまま、それが途絶えてしまっている荒涼たる景色を目の当たりにすると覚える感情は、ある意味仏教における諸行無常に通じるものである。世は無常、盛者必衰であり、万物は流転していくのだから、衰亡も仕方ないことだと教えてくれるところがある。滅びゆくものに特有して感じられるわびさびである。

繰り返しになるが、高度にシステム化された社会にあって、気張って抗っても仕方のないという教えを受け取ることは、一種の処方箋たり得る。いっそすべて終わりにしたって構わない、どうということもないと思わせてくれるからであり、それゆえそこに癒しを見出すことも可能になるといえる。

◆終末における実存

少女終末旅行において描かれる終末は徹底したものである。文明や文化が不在であるだけでなく、そもそも出てくる人間がほとんど二人しかいない。それ以外の生態系も消失している。絵として背景の描き込みは細かいものの、旧来社会のシステムなどは非常にあいまいな形でしか描写されない。それはそもそもミクロな存在である彼女たち二人には分かりようのないことだからだ。

極端な言い方をすれば彼女たちはいつ自殺してもおかしくない状態だ(少なくともそうなったとしてもそれを気にかける人間は存在しないのである)。モニュメントや遺跡だけが残り、観測者のいない世界において、彼女らの存在を観測する人間がいないという意味では生きていても死んでいても同じであるともいえる。

生きながら死んでいるような旅を送る彼女らは、寂しさを互いに癒すことはできるが、あの世界において子孫を残すという希望はなく、自分たち以外に未来を託す相手もいない。過去の全貌を知る手段がないばかりでなく、彼女たちには未来も残されていない。

具体的には、様々な終末ロケーション巡りをするなか、チトは日記をつけており、またユーリがカメラで写真を撮ったりする描写はあるものの、それを伝えるべきメッセンジャーはどこにもいない。彼女たちの記憶が閉じられるとともにそうした記録は灰燼に帰すだろう。

このような、現代社会に生きる我々の目を通せばいくらか深刻さを帯びて感じられる状況においても、それでも二人がむしろ気楽な状態で生きているのはかえって異常ですらある(『アイ・アム・レジェンド』においてさえ終末状況に対する深刻さは伴う)。おそらく彼女たちにしてみれば常にそうした状況に置かれて生まれ育ったためにそれが日常であるという認識もあるのだろう。彼女たちには食糧を求め頂上に登り詰めるという漠然とした進路はあるものの、確かな目標意識を持たない。それは大げさに言ってしまえば、客観的に見て死ぬ未来しか見えないということでもある。

『少女終末旅行』において彼女たちの存在に対比されるのは、他の生き残りとして出てくるカナザワとイシイである。社会や文明が崩壊、というより完全な消失を迎えた終末という状況に際し、カナザワやイシイは、生を駆り立てる意味が失われた中においてそれぞれの意味をみいだして生きている。カナザワは地図を作ることに心血を注いでいるし、イシイは飛行機を用いて都市の外を出ていくというロマンがある。その世界の中での生き方を見つけているのだ。

地図作りや飛行機開発といった行為はいわば生を駆り立てるトリガーであり希望なのだ。それは死への抗いでもある。社会も生命も消滅した世界で生きるためには、己でそうした意味をみずから作り出す必要がある。それにすがっていないと自分を保てない。

二人と対比されることで、ますます目的を何ら持たないという彼女たちの特異性が感じられるようになる。第8話「街頭」からも分かるように、彼女たちはあえて能動的にそのようなスタンスを選択しているのだ。この作品自体の特異なところもそういったスタンスにある。例えば、そのような状況において生の意味をいかに見出すかということをテーマに設定するという選択もあったはずだ。しかしこの作品はあえてそういった主張を回避する。

もっとも、正確にいえば、彼女たちの中は、漠然と何かをせずにはいられないという気持ちがあり、それが上方を目指すという行動につながっているという方が良いだろう。それは食料という存続につながるものを求めているからでもある。

『チーズはどこへ消えた?』という本がある。これはスペンサー・ジョンソンが著したビジネスマン向けの啓蒙書であり、起業家精神がいかにして人生の充足に繋がるかということを説いた内容である。

洞窟があり、そこには山のようなチーズがあり、しかしチーズはどんどん古くなっていっている。人間はあれこれ考えてそこでの生活を維持しようとするが、思考回路が単純なネズミは新鮮なチーズを求めてあっさり外の世界に飛び出していく。この話が言わんとしているのは「保守的で自己分析を繰り返す人間より、割り切った思考回路で新たな領域を開拓していくベンチャー気質な人間のほうがより多くのものを得る」というそのままの教訓なのだが、ここでいうチーズというのは食糧というそのままの意味ではなく人生の充足に結びつく「何か」を象徴している。

しかし、彼女たちにとってはいわばその「何か」が明確にない状態なのだ。「上を目指す」というのはマクガフィンのようなものであって、明確な何かとして設定されない。第43話で言及されているように、それは意味をもつ何かではなく、目的以前の気持ちなのだ。

では、彼女たちの無目的な旅は、どのような形で幸福につながり、そして肯定され得るのだろうか?ことにそのテーマが現れるのはラストの話数(第47話「終末」)においてである。

都市の上方を目指す二人の旅が終わりに近付くにつれ、仕組まれたかのように彼女たちは色々なものを失う。ケッテンクラートが壊れ、銃を捨て、最後は頂上に登りつめるために、日記も燃やしてしまう。

頂上に着いたところで彼女たちの旅は終わりを迎える。その後、無限にズームアウトしていくカメラは昇天を表すものともとることができる。単行本での加筆部分をヒントに、二人は石の裏からワープに成功したという裏読みもあるようだが、そうしたifを排除することで見えてくるものも多いだろう。

他の人もいなくなり、食料も尽きて、何もかも失ってもなお突き進んでいく。不可逆な工程を辿ってまで探求を続け、尖塔を上るその姿は、どこか(『テルマ&ルイーズ』といった)アメリカンニューシネマのような悲痛さを帯びているようにも見える*12。だが、ここでのチトとユーリの台詞内容を見ると、単にそれだけにはとどまらず、ここに来て最後に彼女たちは一つの認識に達したように思われるのだ。

◆終末に対置される生

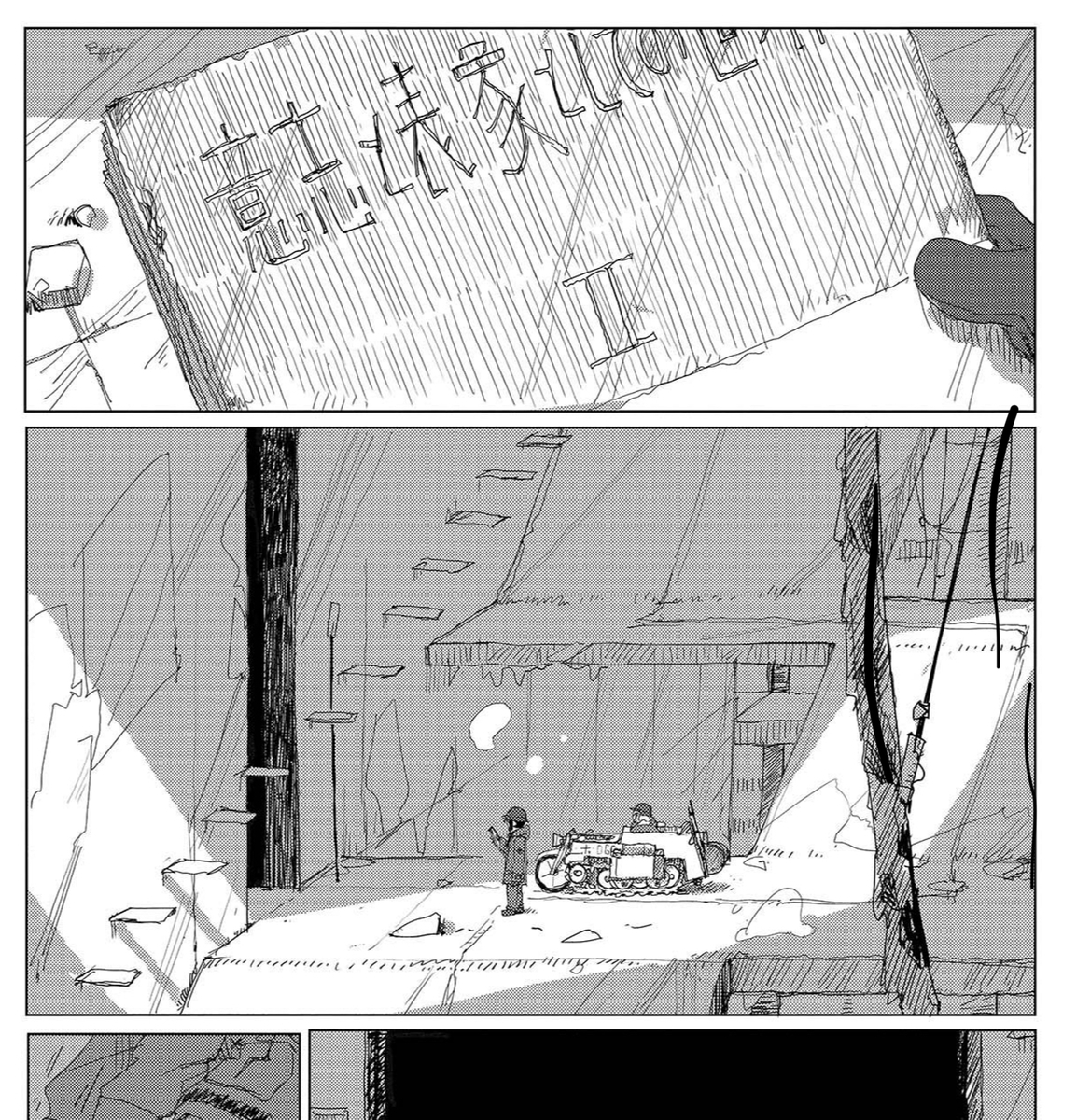

第38話において一コマだけちらりと登場する、『意志と表象としての世界Ⅱ』という本がある。図書館の入口の前に落ちている本である。

このショーペンハウアー『意志と表象としての世界』(原著:1819年、邦訳:2004年、中公クラシックス、訳者:西尾幹二)は、イデアとしての意志とその表象という形で世界像を説明したものであり、彼の思想の集大成と呼ぶべき内容になっている。

この著作におけるショーペンハウアーの中心的な主張は幅広いが、この世を皆苦であると表現し、意志=欲求からの解脱を説く厭世主義の立場をとるなど、仏教哲学とも共通するところが多い。後の大陸系哲学の思想家や、ワーグナーといった芸術家にも多大な影響をもたらしたことで知られる。

(画像8 『少女終末旅行』第38話より)

『意志と表象としての世界Ⅱ』(邦訳版)は原著では全6巻という大著のうち、3巻目と4巻目の内容を収録しており、このシリーズの中でも主に芸術・倫理に焦点を当てて書かれた部分が収録されている。

『少女終末旅行』においても、このショーペンハウアー哲学と関連付けて語れるところがあるため、以下でそれを試みたい。

第47話「終末」において、屋上に上り詰めたチトとユーリが以下のような会話をする。

「…私不安だったんだ。こんなに世界が広いのに…何も知らずに自分が消えてしまうのが」

「…だけどあの暗い階段を登りながらユーの手を握ってたら、自分と世界がひとつになったような気がして…」

「それで思った…見て触って感じられることが世界のすべてなんだって」

「…よくわかんないよね…こんなこと言っても」

「わかるよ」

「私もずっとそれを言いたかった気がする」

──『少女終末旅行』第47話(句読点など筆者が適宜補足)

チトとユーリのここでの会話は、「見て触って感じられる範囲が世界のすべて」であり、唯一それこそが世界との接点たり得るということを物語っている。そしてこの会話内容は我々に、『意志と表象としての世界』におけるこのような記述を思い起こさせる。

"いうまでもなく、もしわれわれが過ぎ去った何十万年や、そのなかで生きてきた何千億の人間のことを振り返って考えてみるなら、それらの年月はいったい何であったのか、彼らはその後どうなったのかと問わざるを得ないであろう。──けれどもわれわれが振り返って過去を呼び出すことが許されるのは、せいぜいわれわれ自身の人生の過去だけに限られるのであって、われわれは自分の過去のいろいろな場面を生き生きと想像のうちに蘇生させて、さてそれらすべては何であったのか、それらは一体どうなったのか、とあらためて問うてみることが許されているにすぎないであろう。──かの何千億かの人間の生命にしても、しょせんはわれわれ自身の生命と同じことなのだ。"

──『意志と表象としての世界Ⅱ』第五十四節

『少女終末旅行』において彼女たち以外に登場する人間は、カナザワとイシイ以外には、

- 彼女たちの記憶の中で出てくる人々(第40話)

- カメラに収められた記録に出てくる人々(第31話)

- 想像の中で出てくる影のような人々(第37話)

といったかつて生きていた人々である。

彼女たちがその限りある手段の中で接点を持ったこれらの人々も(あるいは彼らが残した遺跡も)、呼び出され得る範囲という観点では、彼女たち自身の人生における過去と変わらないのだ。

過去に生きた人々も己自身の過去と同様に想像のうちに再生されるにすぎない。よって、それと接点を持つというのも、彼女たちが自身の過去を、生きてきた記憶の範囲で再生するということと同じなのである。

過去にあったことが実体のない夢であり、想像の中にあるとすれば、彼女たちにとっての生の根拠はそのままの現在に求められる──そしてそれで充分であるといえるのだ。

"われわれがなににもまして明瞭に認識しなければならないのは、意志の現象の形式、すなわち生命の形式ないし実在の形式というものが、もともとはただ現在だけなのであって、未来でも過去でもないということである。未来や過去などは単に概念のなかに存在しているものでしかない。つまり未来や過去は根拠の原理に従っているような認識の連関のなかにのみ存在しているのである。過去を生きたことがある人はいないわけだし、未来を生きてみるというような人もけっしていないであろう。現在だけが生きることの形式なのであり、また現在だけが人間からけっして奪い取ることのできない彼の確実な財産なのである。”

──『意志と表象としての世界Ⅱ』同上

ここで言われているのは、人間の生は現在において生きられているのであって、それが未来や過去とつながりを持っているというのは人間の世界の捉え方(それは彼によると時間・空間・因果律という形式に縛られている)によるものにすぎないということである。

より実践的な形で言うと、現在という形式を人間は生きているのだから過去や未来によってその生を惑わされるのは迷妄である、ということになる。何にも邪魔されない今というものを人間は持ち得る。そして、唯一現在という形式においてのみ人間は生きており、生はその時点の連なりなのであるから、その限りにおいてそれは始まりや終わりといった時点を持たないものなのである。

"だからもしも現にあるがままの生に満足し、それをあらゆる仕方で肯定しているような人がいるならば、彼は確信をもって自分の生を無限なものとみなして、死の恐怖を錯覚なりとして追い払うことができるであろう。"

──『意志と表象としての世界Ⅱ』同上

『少女終末旅行』において見出されるのは、冥府に救いを見出すのとは別なモチベーションである。

見て触って感じられることがすべてであり、その限りにおいて、今生きているところの生、その幸福や快を何より貴いものとすることが美徳となる。そして実生活において良さを見出すというそれは、何物にも邪魔されないものなのだ。

『少女終末旅行』は、未来がなくなった惑星、過去に確かな形で触れられない状況にあっても、彼女たちが現在を充足させ生きてきた過程の記録なのだといえる。彼女たちはイシイやカナザワと対比すると、明確な目標意識を持たないが、だからこそ、現在という形式における生をあるがままに生きているとも言い得るのではないかと思う。そういった生を送り、その最後の時点においてラストシーンの彼女たちも在る。

そうしてそれが、死に迫っていてなお彼女たちが自分たちの生を十分に肯定できる根拠でもある。ここに描かれているのは、そのような意味での人生賛歌なのではないか。そうしてそれは、現在を生きる我々においてもつながっているものなのではないか──そのような問いを起こしたところで、筆を置くことにしたい。

*1:ハルマゲドンのほうが世界の終焉という原義に近く、カタストロフはこの場合世界の破滅をまねく大災害のことなので、本来は分けて考えるべきであるが、ともに人類や文明、地球に対し「直近に」滅びをもたらすという意味で一括りにしている。

*2:"灰羽連盟、少女終末旅行、けもフレ…「滅びた世界で豊かに生きる」概念にそのものズバリの名前があった「自分はこのジャンル好きだったんだ…」" - Togetter https://togetter.com/li/1193042(2018年6月28日閲覧)

*3:cosy catastropheという語は元はブライアン・オールディスが『百億年の宴』(1973)において用いた語であり、ジョン・ウィンダム『トリフィド時代』などの戦後の英国SFにおいて主流だった、「文明全体が危機に扮している状況ながら主人公たちはそこから逃れた快適な状態でその事態を分析・傍観することが許される」ようなフィクションを揶揄して用いた語である。これには例えばJ・G・バラードの『沈んだ世界』や、同じくジョン・ウィンダムの『海竜めざめる』などが該当する。従って、日本語でいう「心地よい破滅」とは異なる概念であり、cosy catastropheをこの意味で用いるのは本来誤用である。

*4:事故により宇宙船内に子供たちだけ取り残された状況で話が展開する。ジャンルとしてはデスゲームものに近い。

*5:著名な「実を言うと地球はもうだめです。突然こんなこと言ってごめんね。でも本当です」コピペを生んだ元ネタ作品である。

*6:前島賢『セカイ系とは何か ポスト・エヴァのオタク史』(2010年、ソフトバンク新書)第2章の記述などを参考にした。

*7:『ジサツのための101の方法』『終ノ空』に加えて、CRAFTWORKより2001年に発売された『さよならを教えて 〜comment te dire adieu〜』の3作品である。

*8:それぞれ安濃高志、望月智充監督により、亜細亜堂制作のOVAとして映像化されている。

*9:ここではそういうことにしておいて欲しい。

*10:ここでは便宜上触れていないが、ゾンビ化せずにバラバラの血肉になって食されてしまう人間も存在する。ゾンビ映画においては、劇中での悪役ポジションに対する制裁として描かれることがよくある。

*11:本稿で言及される『少女終末旅行』の話数は、単行本の記載にのっとっているため、ウェブ掲載版と異なるナンバリングが存在する。

*12:『テルマ&ルイーズ』は1991年公開でありニューシネマ期の映画ではないが、否応なく犯罪を重ねてしまい折り返しがつかなくなった女性二人の逃避行を解放的な形で描いており、ニューシネマ的なエンディングが印象的である。