『デジモンアドベンチャー ぼくらのウォーゲーム!』の海外受容について

金曜ロードショーで『未来のミライ』に続き『サマー・ウォーズ』が放映されるとのことで、細田守作品について以前より気になっていることについて書こうと思います。

『デジモンアドベンチャー ぼくらのウォーゲーム!』について

まずは本作についての客観的な事実から述べます(以下に『ぼくらのウォーゲーム!』の説明を書いていますが、「既にそんなことは知っている」という人はこの部分読み飛ばしてくれて支障ありません)。

細田守の第二作目の監督作である映画『ぼくらのウォーゲーム!』は『サマー・ウォーズ』に直接インスピレーションを与えた作品として広く知られています。「電脳空間に発生した人工知能がインターネットを通じて世界中を混乱に陥れる」「発射された核ミサイルの爆発阻止のため主人公たちはそれに戦いを挑む」といった筋や、「クライマックスに至って観客と映画内の時間とが同期するカウントダウンが始まる」といったアイデアの面でも『ぼくらのウォーゲーム!』を踏襲、『サマウォ』は実質的な『ぼくらのウォーゲーム!』のリメイク作品として見られています。

また、独立した一本の映画としても『ぼくらのウォーゲーム!』は高い評価を受けています。

ヤマカンこと山本寛さんも公開当時2000年7月の日記において「(日本アニメーションにおける)惨状からの希望」と評し絶賛しており、

最近でも、2019年6月に刊行された石岡良治さんによる著書『現代アニメ「超」講義』は序章を細田守作品論にあて、「2000年から現在までのアニメ史を概観する際に『ぼくらのウォーゲーム!』を起点に据えた」との説明が出ています。

本作はこうして批評的にとりあげられているのみならず、いわゆる一般のアニメファン層にもウケている作品です。

映画レビューサービスの「filmarks」でも、(スコア数には差があるものの)『時をかける少女』と並んで細田作品の中では最も高い評価を保持しています。

細田守のフィルモグラフィーの中では、今に至るまでに最も高く評価されている作品の一つでしょう。

卑近な例で言えば、細田守作品について語る際に『デジモン』シリーズの名前を出した著名人が持てはやされるなど、

語弊を恐れずに言えば、「玄人のアニメファンが名前を挙げる」というイメージも付いていると言えます。

『ぼくらのウォーゲーム!』の卓越性

本作がこれほどまでに高い評価を受けている要因として考えられるのは、一つにはその題材の持つ先進性でしょう。まず、『ぼくらのウォーゲーム!』のタイトルは『ウォー・ゲーム』(1983年、ジョン・バダム監督)から取られていると思われます。

冷戦下のアメリカを舞台にしたSF映画『ウォー・ゲーム』はペンタゴンの国防用コンピュータに侵入した10代のハッカー少年が遊びでゲームを始めたために、混乱したコンピュータがシミュレーションで全面核戦争ゲームを開始してしまうという筋でした。

黎明期におけるハッカー、ネットを題材にした『ウォー・ゲーム』が、ハードなタッチで核戦争の恐怖を描いていたとすれば、『ぼくらのウォーゲーム!』はそれらをずっと我々の日常の感覚に近いところで描いてみせました。

それは現実世界においてPOSシステムを始めとした日常のインフラやメールを使っての交流といった、インターネットが社会全体に浸透していっている状況と基調をなしていますが、それらを子供の目線から手の届く、肌感覚で描いているところが先進性を持っています。前述の石岡さんの著作においても、例えばマシンの動作が重くなるという経験とデジモンバトルとを感覚的に結びつけており、身体感覚の延長線上でスケール感ある話を展開していることが評価されています。

『ぼくらのウォーゲーム!』は我々の暮らす日常と、核ミサイルの暴走といった非日常とを近い距離で対比させて描くことにも成功しています。そして、ネットによる全世界の子供たちとの結びつきといった部分や、あらゆるシステムが統合されるネット、VR空間の表現などは、来るべき21世紀への展望を強く感じさせるものでした。

加えて、光ヶ丘や島根といった実際に存在する場所を舞台に設定しロケハンを行ったり、NTTに実際に取材し、(架空の便利なガジェットを使うのではなく)災害伝言ダイヤルや衛星携帯など有事の際に実際に使われるサービスをストーリーに取り入れたりといった、『デジモン』シリーズの一作品ながら現実世界との結びつきも強く持っています。

劇中で太一は一度も室内から出ず、デジモン同士のバトルもデジタルワールドや現実の世界ではなく、現実のインターネット空間の中で展開するという点もリアリティを持っています。

フィクショナルな作品ながら現実のインターネットやデジタルツールとの関わりを感じさせる面でも、その後のアニメ作品に先んじていると言えるでしょう。

21世紀に入ってからのアニメにおいてはテーマ的にも表現的にも、デジタルなものとの関わりが深化していっており、2000年に公開された『ぼくらのウォーゲーム!』は21世紀のアニメが見せる展開を予見していた作品と言っても過言ではありません。

自信が手掛ける『サマー・ウォーズ』よりおよそ10年早く、このような題材を取り上げた先進性も高く評価されて然るべきでしょう。

もう一つの要因としては、一本の映画として非常に高い完成度を見せている点です。

上で述べたように、『ぼくらのウォーゲーム!』はテーマの持つ社会的・経済的な観点からも重要な作品と言えますが、それだけでなく、VR空間を表現するCGや、モーショングラフィックスの活用といったデジタル表現も幅広く映画内で活用されており、ストーリーを洗練された形で伝達することに成功しています。

しかし、アニメファンを最も驚かせたのは何といっても映画における時間の使い方でしょう。

主題歌に合わせオープニングクレジットが流れてから、ラストカットのエンドロール、Windowsの画面上で映画が終わるまで、40分という非常に短い上映時間ながら、その時間を完璧で無駄のない使い方をし、開始30分に至るまでにドラマを一気にクライマックスまで持って来るレベルの高さは、まさしく映画体験として非常に強く印象に残ります。個人的にも、短い上映時間でここまでテンションを上げることが可能なのかと衝撃を受けた作品です。

後の『サマー・ウォーズ』にも引き継がれた、核ミサイル衝突までの制限時間のカウントダウンと映画の上映時間を同期させるアイデアも本作で初めて試みられていますが、それに限らず、ドラマを盛り上げるためのあらゆるテクニックを使い切っています。

それは例えば、先に述べたテーマとの関わりで言えば、「日常と非日常のアンサンブル」を取り入れている点です。

敵役のデジモン(ディアボロモン)の暴走を阻止するために太一たちは部屋のなかにいながら奔走しますが、その合間に他の登場人物や、周囲の人たちの状況もクロスカッティングで入っています。

太一と光太郎、ヤマトとタケルは直接戦いに加わりますが、他の子供たちや周囲の人たちはそれを意に介さず日常を過ごしていたりしており、例えば核ミサイルのカウントダウンの数字と母親がケーキを焼き上げるまでの時間、丈の入学試験の残り時間が重なっていたりと、そのあざやかな対比によってサスペンス感を演出しています。日常と非日常との距離感は、テーマに絡んでいるだけでなく、対比と反復によって映画をいかに盛り上げるかといったところにも機能を果たしているのです。

そうした対比と反復、それを成り立たせるための、広角俯瞰のマスターショットを用いたレイアウト重視のスタイルなど、後に見せる細田守の洗練された視覚的スタイルも本作において既に確立されています。本作は『サマー・ウォーズ』の前哨戦であるだけでなく、まぎれもなく細田守が頭角を現した作品でもあり、映画美学の面からも瞠目すべき達成を成し遂げていたと言えるでしょう。

個人的にも、現時点までの細田守の監督作品で最高傑作は何か?と訊かれれば、(そう答えるのがクリシェであるとは知りつつも)『ぼくらのウォーゲーム!』と答えることだと思います。

『ぼくらのウォーゲーム!』の海外受容

以上にも述べたように、幸い国内においては『ぼくらのウォーゲーム!』の評価は確立されていると考えていいでしょう。

では。本作は海外においてどのように批評されているのか?というのは兼ねてより気になっていたので以前ネットでチェックしてみたのですが

RottenTomatoesで「細田守」のフィルモグラフィーの項を見ると、細田作品の中ではまさかの最低の評価が付けられおり、軽いショックを覚えます。

しかしそれと同時に、『Digimon - The Movie』(2000)って何のこと?となるわけです。

日本のアニメファンが『デジモン ザ・ムービー』と言われて思いつくのは、細田守が監督した一作目の『デジモンアドベンチャー』(1999)ですが、こちらは『ぼくらのウォーゲーム!』(2000)とは別作品であり、しかしRottenTomatoesには一作しか記載されていません。

詳細を見てみると、監督には『デジモンアドベンチャー』や『ぼくらのウォーゲーム!』とは関係のない山内重保さんや相澤昌弘さんの名前も載っており、ますます首を傾げます。どうも細田守の単独監督作品ではないようなのです。

『Digimon - The Movie』のCritics Consensus(批評家の合意)を見ると、

となっており、皮肉にも、前述の日記におけるヤマカンさんによるレビュー(「『ポケモン』劇場版も確かに悪くはないが、『デジモン』に比べれば、赤子と兵隊」)とは真逆の評価を受けてしまっています。

ちなみにWikipediaの英語版で細田守のフィルモグラフィーを確認してみても、長編映画の監督第一作目が『Digimon - The Movie』となっています。

『Digimon - The Movie』という謎の映画の存在が気になるところですが、Wikipediaの当該ページなどを見ると、どうやら本作は

・『デジモンアドベンチャー』(1999年、細田守監督)

・『デジモンアドベンチャー ぼくらのウォーゲーム!』(2000年、細田守監督)

・『デジモンアドベンチャー02 前編 デジモンハリケーン上陸!!/後編 超絶進化!!黄金のデジメンタル』(2000年、山内重保監督)

の三作を合体させて、編集で上映時間を40分削られた上で、一作品にまとめて北米では公開されていたもののようです。クレジット上も「監督:細田守・山内重保」と共同監督による作品となっています。そして台詞や構成を元の映画から大きく改変しているため、オリジナルの別作品として見られている模様。

北米でこのような流通がなされた経緯としては、北米において『デジモン』シリーズの劇場版を公開するという話になったときに、その時点で日本で公開されていた劇場版が上記三作であり*1、それぞれ20分、40分、60分と、単独で公開するには向いていない上映時間であることもあって*2、三つをミックスした上で上映時間を短縮、合わせて台詞の改変やシーンの削除等で整合性を取った感じのようです。

日本アニメの他の例でいうと、『超時空要塞マクロス』・『超時空騎団サザンクロス』・『機甲創世記モスピーダ』らをまとめて『Robotech』という一つの大河シリーズとして海外で放映するといったリミックス改変によるローカライズがなされていたケースがありますが、この種のミックスによるローカライズが『デジモン』シリーズにおいても行われていたことになります。

ネットを見ると、『Digimon:The Movie』はRottenTomatoesやIMDbなどの英語圏の映画アグリゲーターサイトでは酷評されていますが、AmazonのDVDページのレビューなどを見るとそこそこ高い点数が付いており、本作は本作でそれなりに思い入れのあるアニメファンが多いようです。

『Digimon:The Movie』自体を見ていないので何とも言えない面はありますが、いずれにせよ、『ぼくらのウォーゲーム!』はプロットに改変を加えられた上で、『デジモンアドベンチャー』一作目及び、『デジモンアドベンチャー 02』シリーズに属する別作品と抱き合わせで公開されたというのはほぼ間違いないでしょう。

『Digimon: The Movie』の問題点

このような流通形態がとられたことによって、『ぼくらのウォーゲーム!』は、批評的にも、デジモンを始めとするアニメファン的にも、公開当初無視されてしまったことになります。海外では、後から配信サイト等で視聴した一部のアニメファンのみが『ぼくらのウォーゲーム!』を映画単体で消費できているのでしょう(そのため、IMDbには独立した作品として登録されており一応そちらでは高スコアも付いています)。

しかし『ぼくらのウォーゲーム!』はその一本の独立した映画としての達成度が抜きんでているのであり、トータルでの完成度、つまり一つ一つのシーンやカットではなく、その全体での統一のされ方においてまさに優れた作品でした。

例えば「日常と非日常の対比」のような肝心の部分は、編集が入ることで崩れてしまうでしょう。表現やテクニックが、テーマや描きたいもの、観客に与える心理的効果に密接に結びついているこの映画において、そこに編集が加えられることや、抱き合わせで一本の映画に統合されることは、映画としての価値を無化してしまうことに等しい。

また、加えて言うと細田監督だけでなく山内重保監督もこのことで被害を被っています。

『デジモンアドベンチャー02 前編 デジモンハリケーン上陸!!/後編 超絶進化!!黄金のデジメンタル』は細田守監督による前二作とも打って変わって、山内監督の作家性が炸裂、敢えて言えば暗い部分を感じさせる作品です。分かりやすいカタルシスもあるわけではない。監督自身が「後編にかけて、観客に嫌な気分になってもらう」ことを目標に作ったというコメントも残しているほどです。

また、『02』は前二作とは表現のトーンも異なります。細田守による前二作は山下高明さんがキャラデザイン&作画監督を手掛け、シルエット重視のシンプルな線を基調とし、影無し作画のスタイルを貫いていますが、山内重保による『02』は部分的に影付き作画、線の艶が際立った色気のあるデザインになっています。

両者は線の手法やキャラデザインなども含め、スタイルも雰囲気もまるで違います。そしてデザイン面の違いは、まさに作品の持つ思想を反映しての違いによるものです。

もちろん流通の上で、このような公開形式になったことはある程度仕方ない部分はあるでしょう。東映アニメフェアのような公開形態は北米にはなく、三本に分けて一度に上映するといった公開の仕方もおそらくハードルが高い。しかしせめて、細田守監督による一作目と二作目をひとまとめにして同時に公開し、山内重保監督による二作目を独立して公開するといったやり方は出来たはずです。そのような元作品への尊重を欠いた結果が、『ぼくらのウォーゲーム!』の持つ独立した映画としての真価が批評的に無視されることに繋がってしまいました。

前述のように、IMDbでは『ぼくらのウォーゲーム!』単体での評価も載っていますが、『Digimon: The Movie』と比べると圧倒的にレビュー数は少ないですし、それに、デジモンの濃いファンや、アニメマニアでない限りは、『Digimon: The Movie』をオリジナルと見比べようとはならないことでしょう。そもそも『Digimon: The Movie』が細田守監督による長編映画の第一作目として認知されてしまっているので、致し方のない状況です。

まとめ

『ぼくらのウォーゲーム!』が一般のアニメファンや批評家からオフィシャルに評価される機会は英語圏においては実質的に失われてしまったと言っても過言ではないでしょう。

一般的に、ローカライズの仕方というのは、次世代の人がどのようにその作品を享受するかというのを決定づけてしまう。そして、世の中の多くの人はバージョン違いを細かく気にするマニアではない以上、それは不可逆な過程でもあります。

先日Netflixで旧『エヴァンゲリオン』シリーズが全世界に配信された際に、ショッキングなシーンの削除、エンディングソングの変更、あるいは字幕の改変等を行ったことで海外のファンから非難の声が上がるという事件がありましたが、考えてみればこれから『エヴァンゲリオン』を見る人は皆その改変バージョンを見て入門するわけなので、次世代においてはその改変バージョンが「当たり前」になってしまうことになる。Netflixの全世界における影響力を考えれば、これは海外の『エヴァ』ファンが吹き上がるのも当然のことと言えるでしょう。

逆に、日本のファンは海外オタクから指摘される前にもう少しこういった事情に敏感になった方がいいのではないかと感じてしまう。そのようなことを『デジモン』や『エヴァ』のケースなどを見ても考えさせられるのでした。

*1:『ぼくらのウォーゲーム!』の正式な続編と見られる『デジモンアドベンチャー02 ディアボロモンの逆襲』(2001年3月)は当時まだ公開されていませんでした。

『ヤミと帽子と本の旅人』と『セラフィムコール』

※この記事は両作品についてのネタバレを含みます。

数週間ほど前に、百合アニメ『ヤミと帽子と本の旅人』('03)を再見する機会があった。16歳の誕生日に突如として異世界に消えてしまった姉・初美を探し求め、「図書館世界」の管理人・リリスと共にさまざまな本の世界(異世界)を旅して回る妹・葉月を主人公に据えた冒険譚である。

DVD第1巻の表紙絵(『ヤミと帽子と本の旅人VISUAL COLLECTION』所収、西田亜沙子さんの版権イラスト)

この作品は、いわゆる「時系列シャッフル」の構成をとっていることで知られている。例えば第1話の序盤で葉月は初美を追って異世界へ旅立っていくが、向かった先の「図書館世界」が出て来るのは第3話になってからであり、第1話の残りと第2話では、時間軸が後の方にある別の世界(「夜行列車の世界」)での話が語られる。また、葉月と初美との関係は第1話序盤では詳しく描かれず、第7話になって初めて、第1話以前の現実世界での二人のストーリーが明かされるようになっている。

事態の進行は直線的には語られず、時系列や場所のバラバラなシーンを視聴者は行き来し、終盤に至って初めて事態の全貌が掴めるようになる、というわけである。

今回ほぼ5年振りに本作を見返したのだけれど、改めて見てみるとそれほど難解な構成ではないなと感じた。葉月とリリスが行き来する個々の世界のストーリー(「竹取物語の世界」や「宇宙移民船の世界」など)はほぼ順序立てて語られるし、実際にバラバラになっているのは主にガルガンチュアをはじめとする錬金術師の世界の話(これは遠い過去から現在まで続いている)と、葉月と初美の現代世界での話である。見ている最中にこれらを脳内で再構成できれば特に支障はないだろう。意外にとっつきやすいように作られているのかもしれない*1。

さて、大部分が数多のファンタジー世界でストーリーが展開される本作において、現代世界のパートは姉が旅立っていく第1話のAパート及び、第1話以前の二人のストーリーが回想される第7話、そして旅から戻った後の世界における葉月を主に描く最終話である。

最終話においては、異世界への旅から現世に戻って来たものの、結局再会した初美と添い遂げることは叶わなかったため、一人残されてしまった葉月の姿が描かれる。初美は真の姿であるイブ(図書館世界の管理人)へと還り、葉月と共に育った世界を含む数多の物語世界から自分の痕跡を消してしまった。

今回最終話を見ていて少し驚いたのは新規カットの少なさである。

図書館世界における管理人・イブとリリスのシーンも合間に入っているけれど、現実世界での葉月や初美の描写は第1話・第7話の映像を反復として取り入れている。

第7話(過去に二人が過ごした時間)における、初美のホットケーキを葉月が食べるやり取りや、プールサイドでの交流。

図書館世界のイブによれば(旅を終えた後の)葉月は元いた世界に戻っておらず、別の分岐の世界に入っているようである。そのなかで葉月は過去の現実世界での出来事と同様の交流を初美と交わしている。それと同時に、葉月の中でそれらの記憶がリフレインしているという描写でもある。

以上のこれらのシーンは第7話とほとんど同じ流れである。

そして時間軸は第1話の冒頭に戻って来る。深夜、初美の部屋に向かう葉月。第1話では時系列を細かく交錯させて描かれた回想がここでは時間軸通りに描かれ(1日前の出来事、1時間前の出来事…)、そして初美の16歳の誕生日が再び訪れる。

葉月が寝ている初美にキスをしようとする(「PM11:59」という時計の表示)、ここまでほぼ全く同じカットが続いている。第1話ではこのタイミングでちょうど24時になり、16歳の誕生日を迎えた初美がそこで旅立って行くために接吻は叶わなかったのだが、

最終話のここで初めて流れが変わり、初美は旅立って行かず、その先の二人が描かれる。葉月と一夜限りの逢瀬を交わすために、イブが再び初美として訪れたのである。

初美がここでまた旅立って行けば以前に起こった通りにことが運び、葉月は初美を忘れられず追い続けてしまうが、イブの介入により周回は回避され、そこで葉月の思いははじめて遂げられるのだ。

これまでの過去の描写のリフレインは、初美に未練を残した葉月を描くと同時に、この展開を引っ張り、変化をドラマチックに際立たせるためだったのである。

何と美学を感じさせる流用カットの使い方だろうか。時系列シャッフルの構成はこれがやりたいための方便だったのではないかと思えるほどである。

『セラフィムコール』

さて、ここで私が連想したのは、『ヤミ帽』でシリーズ構成および現代世界パートでの脚本を手掛けた望月智充さんが監督した『セラフィムコール』('99)の第5話「村雨紫苑〜夢の中の妹へ〜」及び第6話「村雨桜〜愛の中の姉へ〜」である。同作品は一話ずつ、それぞれ別のヒロインが主人公となる1クールのオムニバス美少女アニメであり、この二話分では双子姉妹の姉・妹がそれぞれフィーチャーされる。

この第5話と第6話はほぼ全く同じ映像を使っており、同一のカットを使いながら二人の声優がアフレコをし直すことで、姉妹双方の視点を巧みに切り替えてみせた。第5話、第6話ともに脚本:坂本郷*2、絵コンテ:望月智充。

姉妹のうち吊り目な方が姉の紫苑で、垂れ目な方が妹の桜である。

一心同体な二人が、あることによって互いの関係に綻びが生じたのを機に、「仮想空間を構築し、その中で他者の身体に入って心身ともにその人になり切ることができるシミュレーションマシン」をそれぞれ使い互いに相手の真意を探ろうとするストーリーであり、それを同一の映像・同一の展開の中で二通りに実現させている。

双子姉妹の百合を表現するのにこれ以上の方法があるだろうか。

一応種明かしとしては、二人が相手の人格に入り込むパートでは、シークエンスの順番を切り替え、あるいは同じ映像を使ったシーンでもモノローグの内容を変えることで別の視点から物語を語っている。

このような発想でストーリーを構成したTVアニメはさほど類例が見当たらず、その意味でも記憶さるべき話数であると思う。

カット流用は、『ヤミ帽』の場合はそれによって再現を表したり反復を作劇に活かすためであり、『セラフィム』の場合は二人の同一性を表現するためのものなので意味合いとしては異なるけれど、いずれにおいても映像単位で同じシーンを繰り返し呈示することを作劇に上手く取り入れており、発想としては通底するところがあるなと思う(また、奇しくも双方ともに姉妹百合でもある)。

『ヤミ帽』及び、その後に望月さんがシリーズ構成・脚本を手掛ける『桃華月憚』における時系列シャッフルの手法は『セラフィムコール』の第4話*3から始まったというのは既に指摘されており、慶応大SF研の人が出した、望月さんへのインタビュー記事が掲載されている同人誌*4でもそういった話がなされていたと思うのだけれど、今回『ヤミ帽』を見て自分が連想したのは『セラフィムコール』第5話および第6話の手法なのでした。

『桃華月憚』

『セラフィムコール』『ヤミ帽』とこれまで言及してきた以上、『桃華月憚』('07)についても触れなければならないだろうと思う。

『桃華月憚』は世界観としては日本神話を題材にとっており、神話が息づく古の土地「上津未原」およびそこに作られた桃歌台学園が主な舞台。その地を支配する豪族の一族や、学園を牛耳るソサエティや生徒会を巻き込み、神話的な宿命に翻弄されるキャラクターたちを描いた幻想的な物語である。

といっても物語の比較的多くの部分を占めるのは不条理ギャグやラブコメのような戯れであったりする。

そして『桃華月憚』は『ヤミ帽』と同じくORBITのアダルトゲームが原作、「監督:山口祐司、シリーズ構成:望月智充、キャラデザ&総作監:西田亜沙子、音楽:多田彰文、制作:スタジオディーン」とアニメのメインスタッフもほぼ共通している作品である。

原作およびスタッフが共通することを活かしてか、『ヤミ帽』とのコラボ回もある。『ヤミ帽』はメタ物語でありその中にいくつもの世界を内包できるという便利さがあるので、「『桃華月憚』の世界にやってくる」という展開も可能なのだ。

第14話「旅」がそれに当たり、『桃華月憚』キャラと合わせて『ヤミ帽』キャラが総出演したスペシャルな回である。個人的にもこういうクロスオーバーは大好きである。

脚本・コンテ・作画監督ともに元『ヤミ帽』のスタッフであるほか、BGMも『ヤミ帽』のものをそのまま持ってくるという念の入れよう。

こちらでもやはり一途に初美を追い求める葉月の姿が描かれた。実世界の時間軸ではおよそ4年越しに、初美を探し求める葉月の姿が描かれたことになる。

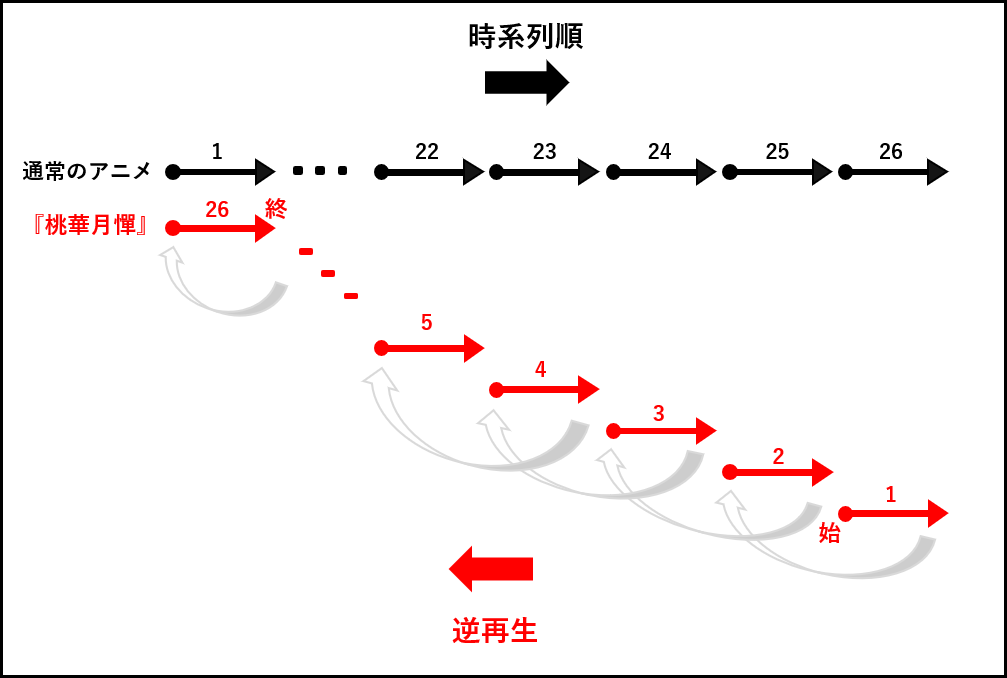

さて、『桃華月憚』の際立って特徴的な点として、2クールの作品であるが、『ヤミ帽』の「時系列シャッフル」のコンセプトを更に極端な形に突き詰め、「逆再生」をストーリー構成のコンセプトにしていた。

「逆再生」コンセプトを図示すると以上のような感じになる(厳密にはこの通りではない話数もある)。

最終話から第1話へと、話数単位で時間軸が遡っていくのである。つまり放送第1話がストーリー上の最終話であり、放送の最終話が物語の第1話目となっている。

ポイントは、シーン単位ではなくあくまでエピソード単位で逆順になっているということで、これは単に因果関係が逆であるというのに留まらない。通常のアニメであれば話数の最後と次の話数の最初とが繋がっているのでスムーズに鑑賞できるが、「逆再生」アニメの場合は、2話分ストーリーを過去に遡った状態で次の話数がスタートするため、見ながら情報を整理しないとこんがらがってしまう。

たとえば、あるキャラがどうしてそういう状況に陥っているのか、次の話数で原因が明らかになるかと思いきや明かされなかったりするので、情報をその都度整理していかないといけない。

そのような感じで考えて見ていても、2クールの最終話(物語の最初)に辿り着く頃には、よく分からないままに見た最初数話(クライマックス)の細部は忘れてしまっており、物語の帰結がストーリーの最初から見てどうであったのか、辿り直すことも難しい。

ちょっと考えてもストーリーの全貌を掴むのは『ヤミ帽』と比べても数段は難しく、また、その構成の妙からエモーショナルな気持ちを体感するのも中々ハードルが高いことは想像が付くだろう。

(いくらかあるメリットとしては、ある話数で出てきたキャラで、これまでの話数で出てこなかったキャラは、登場時点で「このキャラはここで退場するのだな」と分かったりする。)

また、であればDVDで最初から逆順に見ていけばちゃんと理解できると考えられるかもしれない。しかしこのシリーズは「逆再生」であるにも関わらず、第25話の総集編などが示す通り、あくまで順番に鑑賞されるように作られているのだ。

ではこのアニメが提供する視聴体験が失敗しているかというと、決してそういう訳でもない。

本作の第1話であり最終話でもある第1話「桜」では、季節の桜や陽光のモチーフに託し、キャラクターが辿る別れと出会いをエモーショナルに描いてみせた。この1話の演出的ボルテージは凄まじく、ストーリーのことは何も知らない状態でも自然と涙を誘われてしまう。

キャラクターが宿命的に辿る末路は序盤の数話において示されており、やがては互いに別れを告げ、消えてしまうこの地におけるキャラクターたちの戯れには常にどこか悲劇的な匂いが付きまとう。最初の数話は「キャラクターたちは全貌を知っているのに視聴者は何も知らない」といった状態が続くためやや厳しいのだが、見ていくうちに、背景は分からないままでもこの雰囲気やキャラクターのことを好きになっていることに気付くだろう。

そして時が一巡し最終話であり第1話でもある第26話を迎える。キャラクターたちは今度は何も知らない状態であり、これから仲良くなるキャラクターたちの出会いや誕生、始まりの予感が淡々と描かれていく。そのあまりに素朴な出来に驚かされると同時に、これが正しく始まりであったことに対しては深い納得の念が抱かれる。そして何より、最初であり最後のシーンはあまりに切なすぎます。

これらのエモーションは逆再生でなければ得難いものであり、本作に無二の魅力を感じる人がいるのも分かる。

本作においてもやはり、映像それ自体というよりはその組み合わせや構成を捻ったものにすることで特殊な演出効果を生み出しており、望月さんの『セラフィムコール』『ヤミと帽子と本の旅人』と同じ系譜に位置づけられる作品と言えるだろう。

まとめ

『セラフィムコール』のシリーズにおいて試みた数々の実験から『ヤミと帽子と本の旅人』の時系列シャッフルの手法に辿り着き、『桃華月憚』の逆再生に至って極まる望月さんのストーリー構成の技巧は、その実験精神がストーリーに確かに寄与しているところがあった。そしてそれはアニメーションの表現それ自体の革新というよりは、語りの手法の先鋭化であったと言える。

そしてそれが俗っぽい美少女アニメやキャラクターの百合的な関係性において展開されたことや、ラブコメや不条理ギャグ、パロディ、アイロニーといった戯れを多分に含んでいたことが、美少女アニメでよければ比較的何でも許されたゆるい時代のムードも感じさせ、独特の魅力を放っているように感じます。

思い起こせば、最初に『セラフィムコール』のことを知ったのはturnxさん(現マルドロールちゃんさん)のブログであり、『桃華月憚』のことを知ったのは『カオスアニメ大全』での有村悠さんのレビュー記事だったように思います。そのときから年月は流れたなと感じる一方で、問題意識が10年前で錆びついているとは思われないようにやって行かないといけないな、と思いを新たにしています。

望月さんは次は『推しが武道館行ってくれたら~』のアニメに絵コンテで参加するみたいですね。平尾アウリ先生の漫画がどうアニメ化されるかはちょっと想像付かないですが、個人的にはやはり好きな演出家であり脚本家だなって思うので可能な限りは追い続けたいと思います。

OVA版『YU-NO』('98~'99) を見てみる

単純にマルチエンディングのADVゲームを線的なストーリーで進行するアニメに翻案することの難しさについては京アニや東映によるKey作品の映像化といった卑近な例を見てもその苦労の跡が見えるのであって、また、『この世の果てで恋を唄う少女YU-NO』('96)は、ともすれば電脳紙芝居と揶揄されがちなギャルゲージャンルにありながらそのゲームシステムにおいて高く評価されたゲームであり、ゲーム的なゲームをアニメ化するこの試みが成功を収めることの厳しさについては、『動物化するポストモダン』で『YU-NO』の紹介を読んでおらずとも察せられるのではないかと思います。

『この世の果てで恋を唄う少女YU-NO』のゲーム版リメイク及びアニメ化を手掛けているのがMAGESであるというのは納得が行き、それこそ『Steins;Gate』のような「マルチエンディングでありながらトゥルーエンドを持つギャルゲー」の先駆けとなった大元の作品でしょうし、並列世界のようなモチーフや設定の作り込みも、5pbの「科学アドベンチャーシリーズ」等を展開しているMAGESとは親和性の高さを感じさせます。

ただ、『Steins;Gate』は当初よりアニメ化の構想を込みで制作されていたでしょうし、また、主人公の動機も明解であり、映画的な構成をとって一本道のストーリーに収束していく筋道は非常に分かり易かったと思います。何よりそれぞれのキャラクターにキャッチーな魅力があり十分に視聴者を惹きつけるに足るものでした。その点で『この世の果てで恋を唄う少女YU-NO』はやはり次元が異なって来るなと感じます。

期待値の低さを述べたようになってしまいましたが、これを書いている時点でアニメ版は9話まで放映されており、見る限りでは存外それらしい齟齬は起こしておらず「リフレクター・デバイスで用い主人公がプレイヤーと同様に過去に戻ってやり直している」「最終的な動機は父を探し出すことでそのためにアイテムを集める」「各ルート終わりになると主人公は元に戻され別ルートを辿り直す」の三点が大掴みに理解できていれば支障なく見れるようになっています。主人公の主観で物語を線的な流れとして捉えることでスムーズにアニメ化が可能になっているのでしょうか。自分の見立ては単に原作未プレイ者の杞憂であったのかもしれません。

どちらかというと『この世の果てで恋を唄う少女YU-NO』(2019)のアニメを見始めたときに感じたのがリアリティの齟齬でした。

元のゲーム版で長岡康史さんが手掛けた原画から、リメイクの時点でグラフィックが刷新されてはいますが、その上にアニメ版はキャラクターデザインが大塚舞さんで制作会社がfeelという『この美』ラインの作画陣であり、そのちょっとしたチープさが親しみやすさに繋がっているようなデザインは、『YU-NO』のハードなリアリティと果たして相性が良いかというと疑問が残ります。主人公の振る舞いが時代がかっているというのもありますが、アニメを見ていてもキャラクターの言動や台詞は’90年代のままでキャラクターのリアリティだけ2019年になってしまったようなちぐはぐさはどこか付きまといます。最初に配置されているルートが未亡人となった義母との恋愛というのも、今のアニメファンからすると生々しさのある題材ですよね。

他方で、先に放映された話数における澪のルートでの関係性の発展など、随所に光る演出も見られ、瑕疵を補って余りあるだけの真価は有しているのであって、このシリーズの鑑賞もやはりゆるがせにはできないでしょう。

さて、一部ではよく知られているように、『この世の果てで恋を唄う少女YU-NO』('96)がアニメ化されるのはこれが初めてではなく、'98年~'99年にかけて成年向けアニメとして映像化され、全4話のOVAが発売されています。

手元にあるのはDVDで出た『YU-NO the Best』で、OVA全4話分を一枚でまとめたもの。

(DVDジャケットになっているキャラはおそらく澪とユーノ)

前半2話は監督が金澤勝眞さんで、ウィキペディアには『School Days』と『Gift』の演出家としての仕事が紹介されていますが、この人は『蛍子』という猟奇ホラーアニメの傑作を手掛けているし、また、りんしんのエロアニメ時代の名作『新世紀 淫魔聖伝』に原作として関わっていたりと、個人的にも信頼度は高い演出家である。また、作画監督に高橋丈夫さん*1がいたり、後半のキャラクターデザインを『とある』シリーズで知られる田中雄一さんがやっていたりと謎にスタッフに恵まれているアニメでもある。

原作未プレイの身ですが、ゲーム版のシナリオを知らない分かえってフェアに見れるかもしれないと思い、このOVA版も見てみることにしました。概ね第一話および第二話が現代世界編、第三話および第四話がファンタジー世界編の二部構成になっているので分けて紹介することにしたい。

第1幕「誘惑する事象たち」, 第2幕「不連続体のコンチェルト」

とにかく冒頭がまずぶっ飛んでいる。

「会いたい…会いたいよ、パパ」(女の子の声)

剣ノ岬で待ち合わせをしているたくや

「あゆみさんたち、一体どこに行ったんだ?」

岩陰で美月とあゆみがやり取りしている。

「私たち、親友じゃない…」

美月があゆみに強引にキスする。

たくやはそれを覗き見ている。

突然たくやの横で緑色の光が現れて

少女(ユーノ)が出現

たくや「きみは一体…?」

少女、たくやに指輪をはめたのち消滅。

美月、たくやに気付き銃を突きつけ

指輪を渡すように迫る。

美月を止めるあゆみ

美月の発した銃声が鳴り、岬の離れた場所にいた澪が振り向く。

三人(美月、あゆみ、たくや)のやり取りをのぞき見している澪

澪の横にいきなり神奈出現。

次いで三人と二人それぞれの前に緑色の光出現

→皆違う次元に飛ばされる。

タイトル入り前の冒頭3分足らずでこれらの展開が矢継ぎ早に起こり、この場面でキャラクターを全員出して後の伏線となる描写を入れているのだが、初見だとキャラクターが誰で何が起こっているかも分からないし頭がおかしくなりそうな編集である。

OVA版だと主人公はリフレクターデバイスを持たず冒頭でユーノに渡された指輪の力で様々な次元(事象)に飛ばされているらしい。父親は全く登場せず、そのせいで主人公の動機が明確に定まっておらず色々な場面を連ねたような作りとなり、やや散漫な構成になっているのは否めない。

キャラデザインの話ですが、OVA版のキャラクターデザインは骨格がしっかりしており陰影の描写も細かく、作画はこちらの方が2019年のTV版よりも良い。月並みな言い方であるけれどストーリーの奥行きを感じさせるデザインというか。ここから見るとTVシリーズのキャラデザインののっぺりした平板さが目立つ。

一方で(『AIKa』シリーズよろしく女性キャラクター全員がノルマのように全員パンチラしていくのがシュール過ぎるのは別としても)性行為シーンの挿入が唐突であったり、キャラのパーソナリティが見えなかったりと脚本や構成にはやや粗雑なところが目立つのが瑕疵といえる。

保健医・絵里子先生のキャラデは完全にOVA版の方が良い(ちゃんと煙草吸ってるし)。

澪は(テイストは違えど)ほぼ唯一デザインがあまり変わっておらず、どちらかというとTVアニメ版はOVA版のキャラデザインを現代風にリファインした感じになってますね。

OVA版で最も目につくキャラ改変は朝倉香織である。

TV版だと原作と同じくジオ・テクトニクス社の不祥事を糾弾するニュースキャスターであるが、OVA版だと他校の女子校生という設定になっている。

ジャーナリストであると同時に産業スパイであるという元の設定はある程度共有しつつ、ニュースキャスターの要素はオミットされ密かにたくややあゆみに接近し企業秘密強奪を企てる女子校生キャラに。あゆみの研究と企業秘密、報道とのつながりを描いている尺の余裕がないため改変したのだと思われます。

上画像の場面で香織が(TV版と同様)超念石をジオ・テクトニクス社から盗み出すために石で水槽を叩き割ってそのタイミングでアラートが鳴るのだが、そこで駆けつけて来るのが別室で情事のやり取りをしていた美月とあゆみの二人のみである。これだと研究開発・運用を行っている作業員があゆみだけみたいな小さいスケールの印象になってしまうし、流石にこれは無理がないか…?

また、香織は何故か女子校生の多数属する円光クラブのような場所の元締めをしており、神奈もそこに所属している。

OVA版は成年向けアニメですが、 前半2話に主人公が絡む性行為は一切なく、正気を失った澪を始めとしたインモラルさ漂う同性同士の絡み、美月によるあゆみへの誘惑、円光女性校生数人から企業秘密を迫られあゆみが受ける百合強姦*2、あゆみと豊臣との意に添わぬ形の性交など、どうもセックスをグロテスクなものとして描こうとする趣向が垣間見える。この辺りは金澤さんの作家性なのでしょうか。

それにしてもエンディング入りで最初に出るクレジットが「企画:乱 交太郎」なのは何とかして欲しかった。いや、成年向けアニメに変名クレジットが多いのは理解しているつもりですが、流石にこれは笑わせに来ていないか…?

第3幕「分岐点のシンデレラ」, 第4幕「世界の果てで女神は唄う」

後半はファンタジー世界編である。

2話ラストで、指輪を道しるべとして主人公は未知のファンタジー世界へ旅立っていく(というかいきなり異世界に飛ばされる)のだが、ストーリーはそこから始めるのではなく、たくやと同じくらいのタイミングでたくやを追ってこの世界へトリップしてきた澪の視点からスタートする*3

澪が降り立ったファンタジー世界においては何年も経過しており、たくやは妻子(セイレスとユーノ)とともに家庭を築いており澪はいわゆる浦島太郎状態である。後からたくやの過去回想シーンが入り顛末が明かされるようになっている。

ファンタジー世界で初めて登場したユーノやセイレスは田中雄一さんのキャラデザインですが、前半の青木哲朗さんキャラデのテイストとはまた異なり’90年代ラノベチックなキャラデ(『フォーチュンクエスト』の人とかをちょっと思い出す)に仕上げており抜群にアニメ的なセンスを感じさせますね。特に第3話の作画は素晴らしい。

後半2話では前半2話で出た現実世界のヒロインたちも皆登場し、加えてファンタジー世界でのキャラも加わるので大変ストーリーが混みあっているのですが、

OVA版で描かれている限りのメインストーリーをまとめると、

テラ=グラントという場所にある神殿ではこの世界の事象を全てコントロールすることができる。たくやとセイレスの子として育ったユーノはそこに連れ去られていき、たくや達の記憶を失くし世界の運命を導く巫女として祭り上げられる。

終盤でたくやは変貌したユーノに迫るがその姿を見てユーノとは気づかず斬りつけようとしてしまいその報復として致命傷を負ってしまう。

ユーノはその後たくやから指輪を託されたのち他次元に旅立っていき、(現実世界での)いくつもの並列世界におけるたくやとヒロインたちのハッピーエンドルートを目撃していく。

ストーリーは円環構造をなしユーノは冒頭のたくやとの出会いのシーンまで戻っていく。そして今回は全ての記憶を持っているらしいたくやと共に、二人は次元の彼方へと旅立っていくのだった。

みたいな話でしょうか。

実際見てみるとおそらくオリジナル要素と原作のストーリーとで多少強引なかたちで辻褄を合わせており、また全体的に原作のダイジェスト的なものになっているのは否めないですが、エンディングにおいて冒頭シーンに帰って来る円環構造であったり、ファンタジー世界でのキャラの関係が現実世界に帰って行ったりと、恐らく原作にもあるであろうエモのポイントは感じられます。

澪のパーソナリティは前半と後半とで連続しており、全体を通じて比較的ちゃんと描かれているように感じました。そういえばOVA版でも結局神奈はどういう存在なのかはよく分からないままだったような気がします。

OVA版は原作信者からは糞改変と叩かれているようなのですが、原作未プレイの私からすると、もちろんダイジェスト感や破綻は無視できないけどそんなに悪いアニメでもないし、随所に好きな表現もありで、これはこれで良いんじゃない?と言いたくなる、そんな作品でした。

最後に、これから見ようとする人も少ないだろうので作画オタクにならってクレジットを起こしてみる。何か参考になれば幸いです。

第1幕「誘惑する事象たち」

監督 金澤勝眞

キャラクターデザイン 青木哲朗

脚本 工藤治

作画監督 高橋丈夫 作画監督補佐 瀬上幸雄

原画

瀬上幸雄 石丸賢一 田野光男 清水勝祐

綾奈舞衣 森山孝治 吉本拓三 木村剛

桜井正明 小川敏明 島田大助 川合正起 Gユニット

第2幕「不連続体のコンチェルト」

監督 金澤勝眞

キャラクターデザイン 青木哲朗 石原恵

脚本 工藤治

絵コンテ協力 ももいさくら

作画監督 石原恵 瀬上幸雄

原画

加藤やすひさ 石野聡

高橋丈夫

木村剛 土肥真 服部憲知 桜井正明 川合正起

スタジオアングル

加藤真人 小川敏明 島田大助 佐藤博之 HEE WON Co.

第3幕「分岐点のシンデレラ」

監督 矢越守(矢吹勉)

キャラクターデザイン 田中雄一

脚本 工藤治 かついまさお

絵コンテ 矢吹勉 絵コンテ協力 ももいさくら

演出 緒館比野麿 作画監督 七海修

原画

田野光男 瀬上幸雄 絵務師 清水勝祐

服部憲知 加藤真人 桜井正明

小川敏明 川合正起

スタジオアングル

第4幕「世界の果てで女神は唄う」

監督 矢越守(矢吹勉)

キャラクターデザイン 田中雄一

脚本 工藤治 ももいさくら

演出 山内博美 作画監督 中森吉春

原画

神原敏昭 黒山柳一 青柳重実 小橋正弘

藤宮博也 嘉村弘之 木村剛

丸英夫 南雲公明 今井武志 新井憲 八木元喜

映画『バースデー・ワンダーランド』(2019)感想メモ

※基本的にダメ出ししてます注意。

ファーストショットから人物不在のBG6連続、そこからパンアップするカメラ、主人公の登場、「空が青すぎて溺れそうになる…」とビートルズの歌詞のようなセリフを言う。続く場面での料理表現の異様な力の入りよう、そしてブランコに乗る伸びやかさの強調された芝居を見るにつき、日常的な芝居を描写する原恵一の才能をまざまざと感じさせられる一方で、学校での回想シーンをクロスカッティングで挿入するつなぎの野暮ったさ(回想に入ったのか学校に行ったのかが判然としない)に観客は既に幾ばくかの不安を掻き立てられることだろう。

この映画ではSAVE THE CATの法則で言われているような、観客がキャラクターの行動に共感し、好きになれるような掴みがないため、主人公のパーソナリティをよく分からないままに見なくてはいけなくなっている。この映画が冒険ものとして成功していないとすれば、そこに敗因があるのかもしれない。

映画全体を通じて目につく問題点は多数あるが、気にかかった要素を以下に順に挙げてみたい。一つ目はアカネの旅に同伴する、叔母のチィのキャラクターである

■叔母のキャラクター

ワンダーランドに入ったところで二人は、ピポとヒポクラテスによって、この世界から水が枯渇しつつあり色が失われていっていることが知らされる。しかしその場面において叔母さんのチィは平然と水をおかわりし、「話を嫌々聞かされている」という態度を隠そうともしない。この時点でこのキャラクターのことを「わがまま」としか認識できなくなる。

映画全体を通じ、チィの、他キャラに敬意を払わず勝手に動き回る行為がこのキャラクターの「自由奔放さ・元気さ」の表現として提示され、その振る舞いが作中で断罪されないところに、この作品はそういったことが普通にまかり通る世界観なんだなと脱力感に襲われる。

チィは勝手に冒険に付いてきた上に、アカネの後押しをするといった役割も果たさず、ついに世界を救うことに全く貢献せずに元の世界に戻っていく(車のドライバーになったことくらいか)。元の世界に戻って来てから、映画の最初にランプを売りつけた客に対してもすげなく放置するだけで終わり、疲労感を漂わせるだけで彼女自身のパーソナリティに変化も見受けられない。彼女のせいで物語がすっきりと終わらない。叔母さんのキャラクターは何故この映画に登場したのか。不要ではないのか。こうするくらいなら案内役・保護者としてワンダーランド内の住人を一人設定して同行させても良かった。

最後にしずく切りの儀式をする辺りで、これが(チィの見せどころとしては)最後のチャンスだぞ!と祈ったのだが、とうとう何もなかった。

■劇伴

音楽をかけるシーンのセンスのなさが目立つ。映画冒頭、ヒポクラテスの登場シーンは絨毯がめくれ上がる前から元気よく曲がかかりはじめるため、異世界への扉が開くことに何の驚きもない。ここは音楽のタイミングを後の方にずらすべきだった。

また、後半、ヨロイネズミの中で馬が現れ暴れるだけのシーンで、大詰めのクライマックスのような緊迫感に満ちた音楽が流れるところは思わず笑いそうになってしまった。

■旅の目的

本作はワンダーランドを舞台にした一種のロードムービーであるが、彼女たちの旅の当初よりの目的は、村で編まれたセーターを市に届けに行くことである。しかしセーターは審査に回されることであっさりとフェードアウトする(エピローグで1カット成功が示されるのみ)。旅の目的それ自体はどうでもいいものだということになってしまう。それがあくまでマクガフィンとして機能するものということが了解されるとしても、全く本筋と関係なくなるのはどうなのか。

そもそも「村長の母が作っているセーターが売れなくなっている」のは作中ファンタジー世界におけるその村の相対的な不幸であって、それが「世界の破滅」に帰属するものだと考えるのは錯誤であろう。そのため、セーターを届けに行くこと自体、後の、世界を救うという展開には関係のないものになっている。

■儀式を前にした王子と、ザン・グのパーソナリティの連続性

王子には、しずく切りの儀式を行うことに対する恐れがあり、それによって世界の破滅を招いてしまうのだけれど、王子の抱える弱さ/闇の部分がどのように解消されたかが分からない。

映画を見る限りだと、

アカネが王子に「この世界の美しさ」を伝え、王子は儀式に臨む

→「しずく切りの儀式は命をかけて行われる」という情報の開示

→アカネが儀式に失敗した王子を命を懸けて抱き留める

という風に物語が進んでいる。

何故情報の出し方がこういう順序なのかというと、王子が儀式への参加を決意するシーンで「命の危機」がほのめかされると、主人公はおちおち王子に儀式への参加を説くこともできなくなるからだろう。

かといって、映画内における当該のシーンを見ると、命をかけて行われる儀式に対する恐れを払拭するだけの説得力のあるイベントは配置されていない。王子には、それによって世界全体を犠牲にしても構わないと思えるだけの強い不安があったと考えられるけれど、それが、よそ者から「この世界が美しい」という事実を説かれるだけで解消されるものなのだろうか?

思うに、「王子の内面=ザン・グの意志」が直結しているように見えるのが良くない。王子の抱える闇の部分は王子のパーソナリティとして直接描くべきではなく、「自らの弱さに付け込まれて悪の力に利用されていた」といった見せ方にするべきだった。映画を見る限りだと「王子の内面=ザン・グの意志」に直接つながってしまう(そのように見える)ので、ザン・グの抱える闇の部分があっけなく解消されるのにどうしても違和感がある。

映画内においてアカネは「運命の少女」ということになっていて、そのことは二人が同じようなヒカリ虫を持っている描写で仄めかされているっぽいのだけれど、実態のないつながりであって、それが説得力を持つまでに至っていない。

■主人公の内面が変化する描写

終盤に主人公が命を賭して王子を救おうとするのも唐突で、ここは映画全体を通じて段階的に変化を描くべきだった。

ワンダーランド内において「前のめり」の力によって主人公は動かされているのだけれど、実際には最初の一度しか使われていないと終盤になってヒポクラテスから種明かしをされ、それは世界に入って行くところだけだという。ワンダーランド内で前のめりの力が使われたシーンは村からセーター届けに旅立つところだけれど、これは実際には嫌々ながら説得されて旅立ったということだろう。

終盤、王子を救う場面で、「前のめり」の力を借りて主人公が行動を起こすという描写にするなら、

最初は「前のめり」の力に強制されて、嫌々やる

→(人から言われて初めて、「前のめり」の力を借りて行動する)

→嫌と思いながらも、やるべきなのだなという意識から行動する

→自ら主体的に考え、積極的に行動を起こす

といった風に段階的に「前のめり」の力を内面化していくべきで、そうした過程がすっ飛ばされているためクライマックスに「前のめり」の力であっけなく命を懸けることの唐突感が凄い。感動を誘う場面であるのに特に感動できるところがない。

しずく切りの儀式では映像での盛り上がりとドラマの高まりが全く同期せず、いきなりボーカル付きソングが流れてアカネとチィが当然のように涙を流すのでギャグかと思った。

この映画においては主人公の動機やモチベーションの変化といった部分が圧倒的に不足している。最初に主人公は学校で友達がいじめられているのを放っておいてしまい、罪悪感を覚える。そこからの変化なのに、ファンタジー世界を通じての変化の内容が、いじめの看過という出来事と全く対応していない。ビフォアアンドアフターにおける変化も、さして重要なものではないかのように、本編後のエンディングロールであっけなく(仲直りが)示されるのみである。

そして冒険が終わった後、「私の世界は前より広がった、気がする。」という圧倒的説明台詞に本編のストーリーが集約されてしまい、またもや脱力感に襲われる。

■旅行ムービーと世界の救済

この映画が主人公の冒険を通じての成長を描くものではなく、日常生活の延長線上での旅行を描きたいのであれば、ストーリーの要素をもっとずっと削るべきであって、彼女たちのロードムービーに「世界を救う」という展開を強引に繫げていることが破綻を生んでいる。無理に世界の命運を握らせるのではなく、ファンタジー世界での旅行を描くアニメがあっても良いと思う。「世界を救う冒険」をさせたがるのはアニメ映画の呪縛のようなものなのだろうか。旅行や日常描写の多さは新しいことをやろうという試みの一つなのだろうけれどこの映画においてはあまり上手く行っていないように見える。

映画は、彼女たちの能天気な旅行と ザン・グによって破壊される街が交互に入る構成になっており、つまり「世界の美しさ」を示す部分と「世界を壊そうとする者」の部分とが並行して続いている。上映開始から70分くらいまでそういった流れなのだが、雄大な超ロングショットで世界が映し出されその美しさが示される、といった場面が三度も四度も出て来るといい加減飽きてくる。

シナリオ上のセオリーとしては、

世界の美しさに驚く

→しかしその世界は破滅の影が見られ、主人公たちはそれを感じ取る

→それを救うことに決める

といった順序があり、「美しさに驚く」といった場面は映画の中盤過ぎにさしかかるまでの時間をかけて何度も何度もやるべきではない。

________________________________

以上のような専らシナリオに起因する問題点は差し置いても、最初に羊の大群に襲われるシーンに始まり、全体的に演出や編集があまり上手くなくて、原恵一さんの代表作が『オトナ帝国』であるとするならそのホラー演出のキレの良さはどこに行ったのか。

結果として、「シナリオと演出は壊滅的だけどスーパーアニメーターによる作画表現は素晴らしい」という屈折した評価を下さざるを得なくなっている。実際、しずく切りの儀式のシーンを始め、作画表現の素晴らしさを感じるところはいくつもあった。あくまでカット単位での素晴らしさであって、ドラマと有機的に結びついた素晴らしさではないのが歯痒いけれど……。

細部で気になったこととして、カマドウマに弟子入りしたドロボがああなったことについての説明はあっただろうか?特になかったように見える。実は細部で説明されていたのを見逃していただけだろうか。

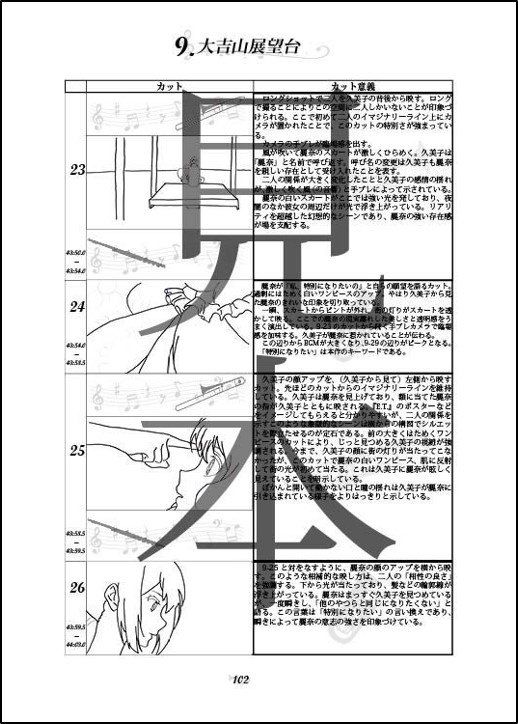

『響け!ユーフォニアム』の演出における位置関係の設計~第5話と第8話を例に~

数年前に「『響け!ユーフォニアム』演出総解説」という同人誌に参加しまして、『ユーフォニアム』一期の全13話から、ハイライト場面を11シーンセレクトし、それぞれのシーンについて全カットを解説していくというものでした。私はメンバーの一人として、主にカット解説文を書いたり修正したりといったことで参加していました。

だいたい『ユーフォニアム』の第二期が放映されている時期に、アニ同有志の方々と作っていました。

さて、最近になって、同人誌を中心になって作っていた編集長と久々にコンタクトが取れるようになり、残部が10部ほど残っていたのがアニ同のサークルに戻るようです。

そこで同人誌の紹介も兼ねて、自分が寄稿したコラムの部分を切り出してブログに掲載することにしました。ちょうど『誓いのフィナーレ』が現在上映中でタイミングも良いかなと思い、編集長やアニ同の方の許可も取れたので掲載させていただきます。

なお、元々の同人誌では以下のサンプルのように、シーンのナンバリングやカット解説が載っていたのでそれを参照する形でコラムを書いたのですが、ここに掲載するにあたっては(カット解説のパートがないので)ブログ記事用のフォーマットに直し、いくらか書き足したりしています。

それでは以下よりコラム本文です。

______________________________________________________

『響け!ユーフォニアム』の演出における位置関係の設計~第5話と第8話を例に~

今回取り上げるのは、『響け!ユーフォニアム』一期の第5話「ただいまフェスティバル」において、マーチングの練習帰りに久美子が麗奈と居合わせて会話を交わす場面(乗り合わせた電車内で目が合ってからAパート終わりまで)と、同じく一期の第8話「 おまつりトライアングル」で、祭りの日に久美子と麗奈が待ち合わせて大吉山に登り始める場面です(二人が会ってから、宇治上神社を通り過ぎるあたりまで)。

便宜上、それぞれにシーンA(第5話)及びシーンB(第8話)と呼称することにします。

シーンAは、『響け!ユーフォニアム』のBDソフト第3巻において再生時間10分28.5秒~12分20.0秒の箇所であり、1分51.5秒で計42カット。シーンBは、BDソフト第4巻において再生時間36分12.0秒~38分7.0秒までの箇所であり、1分55秒で計31カット。

この2シーンをセレクトした理由としては、この二つの場面はともに久美子と麗奈が歩きながら会話をするという、基本的にはそれだけのアクションしかないにもかかわらず、それを見る者の心に不思議な感動をもたらします。単に「交わされている台詞や音楽が印象的」であるというだけの理由なら、それはオーディオドラマで聴いても大差ないはずですが、実際には映像を通じて豊かなドラマが展開されています。

もし貴方がアニメを真摯に鑑賞したいのであれば、「映像上でどのようにドラマを展開しているか」、その「技」をこそ見るべきでしょう。

(同人誌内の)カット解説では、もっぱら「構図」や「フレーミング」「編集」などを見たのですが、ここでは補足として、それらを成り立たせている「(二人の)位置関係の設計」について整理してみたいと思います。なお、カット解説で書いた内容との重複もありますのでご留意ください。

シーンAの設計

まずは第5話前半のハイライトとなるシーンA。電車内で鉢合わせた二人が、駅を出て、帰り道を一緒に歩き、横断歩道を渡りきったところで別れるまでの場面です。

帰り道ということもあり、二人は画面上でずっと同じ方向に歩き続けています。「下手(しもて)=画面左側」から「上手(かみて)=画面右側」への方向です。これはたとえば『ちびまる子ちゃん』などでも登校するシーンは「上手→下手」方向、下校するシーンは「下手→上手」方向になっていることからも分かりますが、いわば日本アニメのお約束のようなものです。なので、ここで二人が歩いている方向自体に深い意味はないのですが、移動しながらどのように位置関係が変化しているかということは注目に値します(いわゆる「上手-下手理論」はここでは関係ないです。念のため)。

まず電車内で二人が鉢合わせした(というか目を合わせた)ところ(【カット1】~【カット3】)では、麗奈が上手側にいて久美子が下手側にいますが、電車を降りて改札口まで歩いてきたところでは久美子の方が麗奈の若干前(上手に近い方)を歩いています(【カット4-1】)。しかしこのカット内においても麗奈と久美子の間隔は徐々に縮まっていき、次のカット(【カット5】)になると麗奈が久美子より先を歩いて行っています。

麗奈が久美子の先を行くという位置関係は、ここでの、麗奈に振り回される久美子という二人の関係をそのまま示す配置ですが、久美子の方が先を歩いているというカットを最初に入れていることで、(性急なカット割りも相まって)「麗奈の方がスタスタ歩いていくので久美子は追い越されて後ろに付いて行っている」というような印象を作り出しています。

道中、久美子は麗奈に適当な話題を振って話しかけようとしますが、「うん」と返されるだけで相手にされません。久美子のアクションが何の効果も生んでいないことが客観的な水平の構図によって示され、ややコミカルな印象が生まれています。

麗奈が久美子の先を歩くという位置関係は駅の出口を出て、信号前で二人が立ち止まるところまで続きます(【カット11】~【カット17】)。【カット17】において麗奈の足が点字ブロックまで着き、これ以上は足を踏み出せないことが分かります。

ここで赤信号になっており二人は立ち止まるので、そのまま信号待ちで会話を続けることになります。

ここで麗奈は出し抜けに「どう思う…?滝先生」と久美子に対し問いかけを投げてきます。信号は赤で止まり続けており(【カット21】)まだ歩き出すには時間があるため、答えを適当に濁してやり過ごすことはできず、久美子は逃げ場を無くしたことになります。久美子は麗奈の真意が掴めず困惑しながらも、何とか言葉を紡いで返答しようとします。

ここでの会話で、久美子が何気なく漏らした一言「(滝先生は)カッコいい…とか?」に対して麗奈が驚いて振り向く芝居があります(カット【23】)。「カ……カッコいい!?」と麗奈が言うカットです。

ずっと前をみていて振り返らなかった麗奈が突然久美子のひとことに反応し、振り向くところであり、この【カット23】はその衝撃を表すために生々しさをもって描かれています。麗奈が振り向くとき、このカットの背景に絶妙なタイミングで車が横切ることで、振り向きがいっそう強調されて感じられると思います。ヘッドライトも光源になっており、後ろから光が差し込むようになっているからです。そして、振り返る麗奈の背景に車が横切るためには、麗奈の後ろに久美子がいるという位置関係である必要があります。つまり、「麗奈が久美子の先を行く」という位置関係は、二人の関係を象徴していながら、同時に「振り向く麗奈のバックに車が横切る」というおいしい展開も実現させていることになります。

麗奈はここで場を取り繕うための言い訳をしなくてはならなくなりますが、その後信号が青になったとき、今度は久美子が話しながら麗奈の前に出て大股で歩き始めます。信号前での一時的な歩行停止を経ることで、「二人の位置関係の転換」が実現します(【カット26】~【カット27】)。

ここでなぜ久美子が麗奈の前に出るかというと、第一義的には久美子は居たたまれなさを感じているからです。麗奈をまた怒らせてしまうかもしれず、会話内容が気づまりで、つい逃げ出すように小走りになってしまうのですね。しかしメタ的な目線で見ると、「久美子が麗奈の前に出る」ことによって、麗奈が追い付くまでのあいだ、しばし久美子はひとりで話をする時間を与えられたことになるのです。実際、ここでの久美子は自分の内面に没入しており、麗奈がいることも忘れたかのように吹奏楽部に対する本音を話してしまっています。そしてそこに、後ろから麗奈がやってきて内容を聞いてしまう、というような動きの設計になっています。

ここの演出が上手いのは、【カット28】で久美子を正面からとらえ、麗奈を画面外にはけさせているところです。このカットで久美子がひとり芝居のように話していると、画面左手奥から麗奈の足元がフレームインしてきて、久美子はハッと麗奈の存在を思い出し、あわてて言い訳をすることになります。

「内面への没入によって麗奈の存在がしばし意識の外にある→麗奈に気付く」という展開を、「フレーム外に麗奈をはける→フレーム内に足元が入ってくる」というように画面で直感的に表現しているのが上手いです。これは久美子を正面から俯瞰でとらえるという、このフレーミングとアングルによってはじめて実現する演出になっています。

そしてまた、「久美子が麗奈の前に出る」という展開は、これに加えもう一つおいしい展開を実現させています。それは勿論このシーン全体を象徴するショットである【カット35】のことであり、麗奈が「黄前さんらしいね」の台詞を言いながら、髪をかき上げるあの芝居のことです。

このカットで麗奈は逆光になっており、台詞を言う麗奈のバックを立て続けに三台の車が横切ることで、やはりここでの麗奈の仕草を印象的に見せています。やはりここでも【カット23】同様に「久美子から見た麗奈のバックで車が横切る」という展開が実現しています。そして「久美子が麗奈の前(上手方向)に出る」という位置関係があってはじめて、この展開が成り立っているのです。

こうして考えてみると、横断歩道での二人の位置転換(久美子が麗奈の前に出る)は【カット28】で麗奈が突如フレームインしてくるという展開に寄与しているだけでなく、【カット23】と【カット35】をともに印象的な場面にするのにも役立っていたことになります。シーン全体の展開を考えて、このような位置関係と移動を設計したことが分かると思います。

そして久美子と話し終わった麗奈は横断歩道から見て左側(画面奥方向)へ去っていき、久美子はその方向をじっと見つめています(【カット38】【カット39】)。最後にはやはり、「久美子の視線の先に麗奈がいる」=「久美子が麗奈の先を歩いている」という位置関係になっており、この時点での二人の関係が示されているといえるでしょう。

さて、シーンAでの 動線(シーン内での動きの軌道)について見てきましたが、そういった動線の設計だけでなく、その映し方という意味でもここでの演出はよくまとまったものになっています。

このシーンでの三好一郎さんの演出は、場所や位置関係の変化は客観的な横構図(二人を側面から映す)で見せて、二人が重要な会話を交わすところでは正面構図(二人を正面から映す)を使っています。

二人が横構図で映っているところでは位置の移動が起こっており、歩くことで久美子が「やりすごそう」「逃げよう」と思っているところです。そして二人が立ち止まって会話しているところでは二人は正面構図で映されます。ここで二人が立ち止まって会話しているということは「重要な会話をしている」ということです。重要な会話はふつう立ち止まってするものです。実際このシーンにおいて、麗奈が単に相槌をうつのではなく、自分から話しているときは必ず正面構図で映されています。逆に横構図で歩いているところではそっけない反応をしています。

客観的な横構図で移動を映すことで、場所の移動、どんどん上手(かみて)側に逃げようとする久美子を表現し、主観的な正面構図で重要な会話を印象的に見せる、という整理が行われています。脚本上でのアクションと演出による表現が上手く結合した、卓越した計算がなされていると感じさせます(そして横断歩道や信号というロケーションが、そうした展開にいかに寄与しているかということに注目すべきでしょう)。

さらに言えば、このシーンAで久美子と麗奈の間に行われる「振り返る」(【カット23】)、「見つめることで相手と目が合う」(~【カット3】)といったアクションはこの第5話全体の演出的な主題にもなっています。久美子と麗奈の間で「相手を見つめていると、その相手が気付き目が合う」というアクションが話数全体で二回交わされ、「麗奈の振り向き」という印象的なアクションもなされます。それらの反復は、このエピソードの最後、サンフェスのシーンで久美子が吹奏楽部を「振り返る」というアクションで総括され、久美子と麗奈二人の関係から、「吹奏楽部のみんな」の関係にまで膨らんでいきます。

何気ない視線のカットや、振り返りや仕草といった細部のアクションの積み重ねで演出というものは出来上がっており、それらをないがしろにしてはならないでしょう。

シーンBの設計

次に第8話のシーンBを見てみましょう。こちらは久美子と麗奈が夏祭りの日に、山で待ち合わせて登りはじめるというシーンですから、二人は画面上で「上手(かみて)」から「下手(しもて)」方向へ最初は歩いています。山へ登るところですから、学校へ登校するのと同じ要領であり、二人がこの方向(上手→下手)へ歩いているのは納得がいくでしょう。

久美子が待ち合わせ場所に到着したところで、麗奈がぬっとあらわれて遅刻を宣告します(【カット3】)。ここで麗奈はやはり久美子から見て前位置(進行方向から見て前の位置)にいます。

麗奈の登場シーンでは久美子が疲れで身をかがめているために、麗奈を仰ぎ見るという姿勢になるのが良いですね。汗を流す久美子と、疲れ一つ見せない麗奈とが対比になります。

大吉山を登るシーンはずっと麗奈が久美子を先導するという位置関係になっています。これもシーンAと同様にこの二人のこの時点での関係を示しているといえますが、こちらでは久美子が麗奈の美しさに魅入られ惹きつけられているという要素も付加され、そのことが久美子のモノローグ以外にも、目線(の向かう先)や、ゆっくりと歩み出す足取りによって視覚的に分かるようになっています。

宇治上神社に着いたところで二人はいったん立ち止まって会話するのですが、ここで前を行く麗奈が、久美子に問いかけ(「(こっちの神社の方が)渋くて大人な感じがする……分かんない?」)を発するために「振り向く」という芝居をするのが、やはりこの前後の位置関係ならではのアクションになっています。振り向いて問いかけることで、普通に横並びで会話していたのでは出ないニュアンスを出すことが出来ます。ここでの久美子が麗奈の幻想的な美しさに魅入られていることが台詞の上でも示されている以上、細かい仕草を拾っていくようなディレクションは功を奏することでしょう。

振り向くところでは麗奈の足元から映しており(【カット20】)、サンダル履きの足をクロスさせるような仕草が大人っぽさを表現しています。

さて、宇治上神社を過ぎた辺りで二人の歩く方向が転換し、丸石の行列を横切って二人は階段の方へ歩いていきます(【カット27】)。ここでは麗奈の台詞内容に合わせ、日常から外れた(ささやかではあるが)非日常へ向かう、ということが示されている箇所です。丸石の規則的な行列は単調な日常生活といったもののイメージであり、それらを横切って進むという描写によって「非日常へ向かうこと」を暗示しているのですが、ここではそれと同時に「歩く方向の転換(下手方向へ歩く→上手方向へ歩く)」を同時に行っており、「非日常へ向かうこと」が二重に表現されているといえるでしょう。

つづくシーンで階段を上るところでは、麗奈が久美子の先を歩いているために、麗奈が先に階段上に着いて久美子がまだ階段を上りはじめていないという状況になっています(【カット28】)。これによって、【カット29】で麗奈が口にするとっておきの台詞は久美子より高い位置で言われることになり、アオリのアングルで有無を言わせぬ力を持ったものになっています。

おそらく演出家としては、このシーンをしめくくる麗奈の最後の台詞「明日、学校だから。」を石段の上に立たせて言わせたいと発想したはずです。そのために、その直前の【カット28】では、階段に上る麗奈と地面を歩く久美子をワンフレームで収めるという、難易度の高いレイアウトを持ち込んでいます。この【カット28】で二人の位置関係をロングで見せておくことで、その次の【カット29】でのアオリのアングルが際立つようになっているのですから。

ここで総括としてシーンB全体を見て行くと、久美子が疲れているところに前方から麗奈がフレームインしてくるように登場させ、「非日常に向かう」ことを表現するシーンでは、ロケーションを活かした丸石のようなモチーフを用い演出すると同時に方向の転換でダイレクトに逸脱を表し、シーンを締めくくる最後の台詞は、階段の上下をいかして有無を言わせぬ麗奈の説得力を表現する……という具合に、このシーンBもまたシーンAと同様、脚本上のアクションを演出としてどう表現するかについて細かな気配りがなされています。この大吉山は実在する場所であり、制作過程でロケハンもなされたと考えられますが、このような実在するロケーションであっても、それをアイデアとして取り入れ表現したいドラマを自由に表現できるというのは、演出家の想像力の賜物であると言っていいでしょう。

やはりアニメにおいても、動線や演出といったものは、一筋縄ではいかないものなのだと痛感させられます、といったところでしょうか。

______________________________________________________

スクショが散逸していたため新しく撮り直したりしたのですが、やはり三好一郎さんの演出回は良いなと思いました。カットの切り替わるタイミングがアクションと連動していてテンポ良く、カット頭とカット尻が緊密に詰まっている。キャラクターの芝居や表現手法も大胆で独特、総合的な表現力が凄くあるなと感じます。もちろん藤田春香さんの8話も傑作であるし、11話などもとても見応えある回だったと思いますが、『ユーフォニアム』一期は三好一郎さんの担当した5話と12話がやはり好きでした(個人の意見)。

「演出総解説」については、作ったメンバーの中で「このカットにはこういう意味がある」というよりは「このカットを置くことでこういう効果がある」という書き方をする、という合意がありました。

アニメの演出について語るとなった時に、たとえばコンティニュイティ(カットの連続性)の話をする人があまりいなくて、静的な画面を切り出して意味を読み取っていくという方向性に行きがちなのですが、そういった象徴表現を凝らすといったことはあくまで手法の一つに過ぎないし、アニメの映像が私たちに働きかけている作用は、編集や音響も含め、もっと多様で豊かなものであるという問題意識がありました。なので、「意味」というよりは、演出によって生み出される「効果」に焦点を当てて書いていたと思います。

個人的には、今でもそういった問題意識についてはあまり変わっていないなと思います。こういったものはまた書いたりしても面白いかもしれません。

前回の更新から二連続で過去に書いたものの再掲になっており申し訳ないですが、次回以降はまた新しい内容について書きます。

TVアニメ『彼氏彼女の事情』の演出について――セレクティブ・アニメーションの美学

以下に掲載するのは5年ほど前に、批評誌のアニメルカ特別号『反=アニメ批評 2014summer』に私が寄稿させていただいた、TVアニメ『彼氏彼女の事情』についての文章の全文です。

『彼氏彼女の事情』のBD-BOXが先ごろ発売されたので、その販促に何かできることがないかと思い、アニメルカの編集をされている高瀬さんのご許可もいただけたため、過去に書いた記事をブログ掲載しようと考えるに至りました。内容については一字一句変えていません。

これは元々は違う場で発表に使った内容を(アドバイスをいただきながら)記事用に加筆訂正し、載せていただいたものでした。2014年にもなって1998年のTVアニメについてのこのような文章を批評誌に載せていただけたのはとてもありがたいことだと思いますが、それから5年後の2019年になって本作のBD-BOXが発売され、追加で色々な新事実が明らかになるなどとはよもや思っておらず、面白いことだなと思います。

このときの自分の悪癖として「インタビューを引用しまくる」ということをしてしまっており、 これについて反省も多いですが、これはこれで何がしかの論点の整理に役立つかもしれません。今の自分が書くとするとより細かいトピックに限定して分析的に書くか、あるいはもっと作品論寄りの、これとは異なる問題意識で書くと思います。

ご興味ある方はお読みいただければと思います。ご批判やコメント等いただけましたら幸いです。

TVアニメ『彼氏彼女の事情』の演出について――セレクティブ・アニメーションの美学

1.はじめに

GAINAX・J.C.STAFF制作、庵野秀明監督によるTVアニメ『彼氏彼女の事情』(1998~1999)(以下『カレカノ』)は、津田雅美による少女漫画を原作としながら、その独特な演出が話題になった作品でもあった。ここでは主にその演出面に着目することでアニメ版『カレカノ』を振り返ってみたい。

『カレカノ』は庵野が監督したアニメ作品の中でも数少ない漫画原作の作品であり、また原作のエピソードをほぼ忠実に映像化している作品でもある。庵野監督の他の多くのアニメ作品が原作なしのオリジナルか、あるいは『ふしぎの海のナディア』のように原作つきであってもオリジナルの要素を多く含んだものであることを考えると、映像作家としての庵野秀明の作品の中でも『カレカノ』は原作である漫画の比重が大きかったという意味で特異な存在であったといえるだろう。そこで他作品とは別に、原作との兼ね合いという観点からアニメの細部を検証する必要があると考えられる。

また、庵野秀明のアニメ作品に関しては、とりわけTVシリーズ『新世紀エヴァンゲリオン』(1995~1996)(以下『エヴァ』)の第25、26話(TV版最終二話)を引き合いに、リミテッド・アニメーションを極限まで突き詰めるという傾向にあると言われる*1が(これについては後述)、『カレカノ』においても同様のことがいえる。しかし、『カレカノ』においては、いわゆるリミテッド・アニメーションの手法を突き詰めるというだけでなく、「漫画の印象をアニメに落とし込む」という、映像作品としての『カレカノ』のコンセプト*2とも結びつく形でそれが実現しており、興味深い題材であるといえる。

ここではTVアニメ版『カレカノ』について論じるが、まずは、マンガ原作がどのようにアレンジされ映像化されているか(そしてどのような要素がオリジナルで追加されているか)を具体的な事例に則して見ていき、 それから本論の結論部へと繋げることにする。

しかし、『カレカノ』についてその演出スタイルを見て行くとしても、勿論TVシリーズ全体を通して見ると演出スタイルも一様ではない。第3話以後は写真から背景シーンのレイアウトを起こして使うようになり、第4話以後は意図的に色彩を抜くようになっている*3等のスタイルの変化もあるし、各話に演出や作画で参加した今石洋之、平松禎史、鶴巻和哉などのアイディアが取り入れられている部分も多い。

TVアニメ『カレカノ』の特徴として挙げられるものとしては、まず脚本段階で原作に忠実であるということで、第1話においても強調する部分は台詞を長くしていたりするものの、漫画の台詞を抜かずにほぼそのまま脚本に再使用している。シリーズを通して見ても、序盤に入る「これまでのあらすじ」ナレーションを除き第24話前半、第25話のオリジナル回以外は原作の台詞をほぼそのまま使用しており、省略や追加されたシーンは随所にあるものの、提示する順序の変更や時系列の組み替えもほぼ見られない。そして、演出面での特徴としては、信号や街並みなどの実写から書き下ろした背景が場面間に挿入される一方で、キャラクターの映るシーンでは薄いトーンの背景や心情を投影したイメージBGが使われ、そのリアルな背景とキャラクターが同居するシーンがなく(劇メーション手法が取られた第19話は例外といえる)、また漫符も積極的に使用され、しかも画面としては漫画の書き文字やコマ内での構図(やコマの形)をそのまま再現している部分があるなど、漫画のコマをそのまま取り入れたような画を使っていること、『エヴァ』や『ラブ&ポップ』同様のキャラ紹介や場面解説のテロップ挿入、第19話での劇メーション、更には音響面などが挙げられる。まずは、これらの演出手法について見ていくことでそれらがどのような効果を果たしているかを検討する。

2.背景と人物の乖離と同調

前節で述べたように、『カレカノ』の演出面の特徴の一つは、実写調のリアルな背景が呈示される一方で、そのリアルな背景とキャラクターが同居するシーンがほぼないということである。これは、キャラクターの動くシーンで通常の背景として呈示される教室や家庭(あるいは描かれておらず心情に対応したカラーのイメージBGが使われる場合も含む)と、実写をもとにした背景カットやリアルな背景描写(そこにはキャラクターが描かれていない)として呈示される風景とで乖離が生じているということである。これについての演出的な意図として監督の庵野は、「まず最初の背景のみのカットで「学校」「家」などの場面を示しておいて、その後カメラで教室や廊下などを映した後キャラを見せれば「このキャラはずっと教室にいる」という理解が成立するので、あとはキャラの心象風景としてBG(背景)を置いて、教室の最低限の記号として窓や机を書いておけば済むので、そのために最初のBGオンリーは限りなくリアルにしておく」という趣旨のことを述べている*4。つまりは舞台となる場所を呈示する順番としては漫画に倣っているわけだが、キャラの心象風景だけを描いていては場所の情報が抜け落ちるので、シーンの冒頭などに背景を情報として提示するのだという。

また、背景が写真ベースでリアルなものになっているのは、第3話以後はレイアウトから背景を起こすのが非効率なので写真ベースにした*5という理由によるところがある。これによって、キャラが動くシーンでは場所や場面を背景によって呈示する必要がほぼなくなり、純粋に心象風景を描くことに注力することが可能になっていると考えられる(また同時に、背景の描かれていない少女漫画のコマをそのままの印象に保ちつつアニメの画に落とし込むことが出来るようになっている)。

そして『カレカノ』では写真ベースの背景に加えEDでも多くの話数で実写映像(主に都内の高校や駅周辺を撮影した映像*6)が用いられている。これら実写映像をアニメに取り入れることは視覚的な違和感を生み出すが、リアリティを底上げすることに繋がっていると言われる。つまり、アニメ内で描写される内容は少女漫画的な「ファンタジー」であり「視聴者の夢」であるため、キャラクターの映るシーンは実写的な背景と本質的に相いれないものであり、したがって両者は分離されざるをえないが、背景(やED映像)として用いられる実写映像(や、更には校内の風景やコンビニの看板や信号、道路標識、自転車置き場などの実写ベースの背景)が視聴者の日常的現実感覚に訴えるものとして作用し、作品世界に同調させることにつながっている*7。一方でキャラクターのリアリティを心情描写で掘り下げ、他方でそのリアルな背景画のカットにより視覚的なリアリティを補完していると考えられる*8。

実写パートは『新世紀エヴァンゲリオン劇場版 Air/まごころを、君に』(1997年、以下『EOE』)においても用いられている。が、その当初の構想は、『エヴァ』の出演声優陣が物語の役柄そのままのキャラクターとして(たとえば三石琴乃が葛城ミサトを演じる、というように)出演する実写ドラマであった。その案を持ちかける際に庵野が実写パートのプロデューサーに語った意図は次のようなものであった。

「アニメの世界に実写を入れることによって、閉塞したアニメの世界を打破したい。同時に、安全な自分だけの世界に安住しているアニメ・ファンたちを、外の現実に直面させたいのです」*9

この実写ドラマパートは実際には満足いくようにはいかず公開時には別の実写パートに差し替えられたが、映画館の観客席などの現実の風景を映すもので、アニメファンに対し「現実に帰れ」と露骨に訴えかけるようなものである点は変わらなかった。 『EOE』の実写パートがこのような悪意が見られるものであったのに対し『カレカノ』のED、次回予告などの実写部分に関してはもちろんであるがこのようなものはみられない。『カレカノ』の主な視聴者層は『エヴァ』ファンのようなコアな層ではなくフィクションへの過度の耽溺からは無縁なティーン層やファミリー層であったろうし、そのようなメッセージ性はおそらく不要だっただろう。むしろ、本編から実写のED(ED曲を歌っているのも本編の主役を演じている声優二人である)、声優のアテレコ現場を映す次回予告とシームレスにつなげることでアニメ本編の世界と現実の世界とが陸続きになっているかのような感覚を与えるものとなっている。なお、後述するように、監督の庵野が声優をアニメとリアリティを接続するものと捉えていたことともこれは無関係ではないだろう。

また、実写をもとに起こした背景の部分も、無機的なものでありながら心情表現に資している部分が多い。信号や標識、街角の風景などがそうである。信号は事態やその変化を示すサインとして機能し、おおむね赤信号は閉塞した事態、青信号は好調、黄信号は不安定さをそれぞれ体現するものとして使われる【図1】。主人公二人の関係などが好転すると赤→青に切り替わり、現状への疑問を表すモノローグに重なるように青→黄に信号が切り替わる(第2話)。

図1 アニメ第3話より

二人の関係が未発達なものであることを示す「工事中」標識【図2】などは、モノローグの内容と重ね合う形で用いられるが、一方で信号も標識も街角の風景も、脚本上のセリフと独立して表現として使用されるカットも数多い【図3】。

図2 アニメ第4話より

図3 アニメ第2話より

また、第3話においては主人公(の一人)有馬の幼少期のトラウマについて「鉄とコンクリート(と雨)」のモチーフが原作から追加され、後の話でも繰り返し登場するが、この脚本上のモチーフは演出とも重ね合う形で用いられ、赤背景に雨が降り、工場群のシルエットが浮き出るカット【図4】が繰り返し用いられる。これはどちらかというと心象風景の方にカテゴライズされるであろうが、幼少期のトラウマにより傷つき荒んだ心理状態を上手く表現したものであり効果的な心情表現となっている。

図4 アニメ第3話より

道路標識、信号、電柱(『エヴァ』でも多用された)など日本人であれば皆馴染みのある対象物を用いての心理描写は数多く見られるが、その効果はカット単体ではなくシークエンス単位で捉えるのがよく、台詞との兼ね合いでなされている表現も少なくない。

3.漫画をアニメに持ち込むということ、画面構成とコマの形

漫画のアニメ化というところから言うと、漫画で一般的に使われていた「空に飛ぶ星」「頭に流れる汗(いわゆる「しずくマーク」)」などの漫符を最初に取り入れたのはTVアニメ『きんぎょ注意報!』(1991~1992)であると言われる*10。また、「背景やキャラの顔にスクリーントーンで縦線を入れる」(いわゆる「ガーン」の表現)をアニメで初めて使用したのは『ちびまる子ちゃん』である*11。このように、漫画(特に少女漫画)のアニメ化について見ていくと、それまで漫画特有だった表現が徐々にアニメでも使われ出し違和感がなくなっていく、という流れがある。たとえば、TVアニメ『会長はメイド様!』(2010)においては漫画の擬音や書き文字もそのままアニメ上で違和感なく再現している部分も多く見られるが、東映が’90年代半ばに制作した『ママレード・ボーイ』(1994~1995)などのいわゆる「トレンディアニメ」枠のTVアニメにおいては漫画的なイメージBGや漫符は取り入れられていても擬音や書き文字などはあまり用いられていない。

また余談ではあるが、『カレカノ』制作の際に監督の庵野秀明は「ギャグと少女漫画」という切り口から『きんぎょ注意報!』を参考にしたようである*12。確かに表面的に見ても漫符を多用したり、端正な「ノーマル」のキャラ造形から誇張された「ギャグ」にキャラが一気に切り替わる*13など、コメディ描写の面では『カレカノ』は『きん注』に影響を受けているかもしれない(なお、『きん注』監督の佐藤順一も『カレカノ』第18話に絵コンテで参加している)。

再度『カレカノ』に話を戻すと、『カレカノ』では漫画の書き文字やコマ内での構図(やコマの形)をそのまま再現している部分があるのが特徴である【図5】。また、モノトーンでグレースケールの漫画の絵の印象に近づけるためにモブキャラクター以外のキャラに関しても色を抜いており【図6・7】、これについては他の作品ではあまり見られることのない独自の処理である。もちろん漫画の構図とコマをそのままアニメに持ち込むことで印象を崩さずに映像化できるが、色を抜いたり書き文字を再現することを通じてより近い印象を再現できるだろう。

図5 アニメ第1話より

図6 アニメ第6話より

図7 アニメ第6話より

監督である庵野自身もインタビュー内で述べているように*14、映像一般においては、演劇用語でいうプロセニアム・アーチ(額縁舞台を指し、演技空間を規定する語)が固定されているため(TVやスクリーンの画面の大きさやサイズは固定されている)、漫画の大きさ、形の自由なコマ割りとは性質の異なるものである。したがって、たとえば縦長のコマをそのままアニメの画面に落とし込もうとする場合、縦長の画を作っておいてカメラをPAN UP(もしくはPAN DOWN)させて映していく、というのが手っ取り早い手法である(現に『カレカノ』においてもそのようにPANで処理されたカットは多い)。が、そのような置き換えをせずに漫画のコマの印象をそのまま持ち込むことが庵野監督の意図であった。【図8】は原作の【図9】のシーンに対応するアニメ版の画面であるが、ここにおいては映像における固定画面の原則は無視されているように見える。この一連のシーンでは原作の1コマ1コマがそのまま形を変えずにアニメの画面に持ち込まれ(画面の両側がマスキングにより塗りつぶされ)、それを次々に映していくことでシーンが展開されている。

図8 アニメ第1話より

図9 漫画第1巻、ACT1、ページ47より

固定画面の原則を無視したこのような画面の見せ方は、鶴巻和哉らが絵コンテを担当した第六話において顕著に表れている。キャラが白抜きでモノトーン調や薄いカラーになり、吹き出しのセリフや書き文字、漫符などもそのまま再現されている。なお、第6話は口パクを省略していることもあり動画枚数が少なくまとまっており*15、止め絵中心の構成により動画枚数を抑えつつ漫画の印象を映像に落とし込む効果的な演出に成功している(なお、鶴巻は第四話において、主人公の妹らの回想シーンをモノクロにし、原作でスクリーントーンが貼ってある箇所をグレーで塗って表現するという手法*16を用いており、その後白黒技法がそれ以前より積極的に使われ出すようになった)。また、シリーズ全体を通しシネマスコープサイズのような横長の画面も多用されている【図10】。

図10 アニメ第1話より

ここで、画面のサイズやアスペクト比が一定しないことについて考えを深めるために、庵野が『カレカノ』後に監督することになる実写映画『式日』(2000)についての竹熊健太郎の評を参照しよう。

スタンダードサイズのビデオ画面やビスタサイズ、シネマスコープサイズの35ミリなどさまざまなサイズの映像を織り交ぜ、画面も縦長になったり横長になったりと自由に変化する実験作だった。観た瞬間に「ははあ、監督はマンガのコマがやりたかったのだな」とピンと来たが、本人に聞いてみたら、やはりその通りで、アニメにせよ実写にせよ、決まった画角の中での絵作りをしていると、マンガの「コマ」の自由さがうらやましいのだという*17。

『式日』は主人公の男性が映画監督であり、彼がカメラで撮影したという設定の劇中劇のパートを縦長の画面として処理することがあるが、庵野が固定されたアスペクト比に捉われない画作りを志向していたという事実はここからも伺える。『カレカノ』の場合、漫画の印象をアニメにそのまま持ち込むというコンセプトとも相まって多様な画面構成となっている。

映像の場合、漫画の自由なコマ割りと違って画面のサイズが固定されて画一的になるのは確かだが、分割画面にしたり、カットインを挿れたり、レターボックスやマスキングを用い画面をあえて狭めたりすることで、PANに頼らずとも画面に多様性を持たせることができる。【図11】などは、原作漫画のコマ編成をそのまま再現したカットである。その意味で、映像画面(スクリーン)は漫画のコマというよりページに相当するものとしても考えられる。

図11 アニメ第7話より

ゼロ年代に入ってからは新房昭之監督のシャフト制作の作品においてもシネスコを用いたりして画面アスペクト比を変える演出は多用されているし、近作ではノイタミナ枠のTVアニメ『ピンポン』(2014)でも漫画のコマ割りを描画で再現し漫画の視線誘導をアニメ上で行わせるような処理がなされたりと、少なくとも現在ではこれらのアニメ表現は当時と比べそれほど前衛的なニュアンスは与えないようになっていると考えられる。

図12 アニメ第7話より

図13 漫画第1巻、ACT10、ページ73より

【図12】は原作のコマ割りをそのまま再現したシーンであるが、このコマ割りは原作においては、誇張されたキャラ絵からシリアスタッチな絵への移行、表情の変化を見せ、さらにそれを通じて思索する様子や心情的な変化を伝える意図があるコマ割りであり、視点(映像だとカメラ)を固定してその中で変化の動きを追う、コミカルながら映像的な演出といえる*18。通常、漫画でのこのコマ割りを映像で再現しようとすればコマ間の動きを補って入れるか、間に中割りを入れない形で見せるとしてもこの一コマ一コマごとを画面に当てはめてO.L.(オーバーラッピング)などで切り替える手法が考えられる(実際原作の【図13】のコマなどはアニメではコマ間の動きを補う形で処理されている)が、『カレカノ』第七話においては白画面にこの四つのコマを右から順にフェードインさせる形で処理しており、映像の影響を受け漫画で成立した手法が、今度は映像の側でそのまま再現されるという再帰的な現象が起こっている。『カレカノ』が漫画での印象をアニメに落とし込む、という点においては先鋭的な表現を選択しているといえる。

一般に、漫画のアニメ化に際しては漫画の持つ枠(コマ割りや、漫符や台詞などの記号)を画一的な画面サイズや、音声などのアニメ的な枠組みに添ったものに置き換える処理がなされることで原作漫画の持つイメージが解体されてしまうという側面があるが、こういった処理によりその点が克服されることになる。

4.セルアニメに捉われない表現、破壊衝動

『カレカノ』では第19話で用いられた劇メーション(実質ペーパーアニメ)を初め漫画をトレスした線画、写真、クレヨン画などセルアニメに捉われない様々な素材の絵が用いられている。第12話では親子二人の蜜月が崩壊することの象徴として写真(セル描き)を破る表現【図14】、第8話では「作り物めいた穏やかな日々」を否定することの象徴としてタップ台に置かれたセル画を手で引きはがす表現【図15】がなされる。これらの表現は、いずれも各回において象徴的なモチーフとして用いられ演出上の効果を果たしているが、セル画などの素材をそのまま出すことでアニメーションそれ自体を解体してしまうかのようでもある。GAINAXでの庵野監督の過去作品を見ると『トップをねらえ!』第6話における最終決戦は原画での直接的な表現を越えた想像をかきたてるような線画の止め画で表現され、『ふしぎの海のナディア』第22話ではエレクトラの凄惨な過去の回想シーンがあえてモノトーン手描きでスケッチされて木炭を使ったような風合いの背景になり、あわせて人物も手描きの調子が出たものになった。また、『エヴァ』TVシリーズ終盤においては制作現場の逼迫状態を示すかのように次回予告にセリフ付きの原画や絵コンテがそのままの状態で使用された。これらの手法はいずれもその場面場面において効果的な演出として機能することを意図されているが、アニメーションの仕組みを解体していくような趣のある表現でもある(特に第25話、第26話における実写や、コンテの絵をそのまま使う手法は制作における時間、労力のリソースがない部分から模索して出て来たものだろうが、「あえてその手法が」選択されたという事実は重視されるべきだと考えられる*19)。

図14 アニメ第12話

図15 アニメ第8話

『カレカノ』の話に戻ると、第19話ではほぼ全編ペーパーアニメの劇メーションが展開され、セルアニメと写真との融合など実験性の高いエピソードになった。そしてEDではまさしくその本編のアニメーションにより作られた世界自体を解体するかのように、本編で使われたセル画が燃やされる映像が使用された。

また、最終話である第26話は、「殆ど全編が、漫画のコマを映像に移し換えたかたちとなっている。画面の中に漫画のコマのような枠が作られ、キャラクターはその中に配置。色はポイントのみにつけられ、大半がモノクロ。背景も、漫画のように白地か点描、模様等。セリフも大半が、画面に文字で表示されている」*20という「漫画の印象をそのままアニメに落とし込む」というコンセプトを突き詰めたような内容となった。

ここでは、素材の取り入れでセルアニメの枠を打破したり、アニメーションにより作られた世界の虚構性を露呈させ解体してしまうような処理が行われている*21(なお、アニメーションの仕組みを明かしその虚構性を浮き彫りにするような演出自体は、既に国産第一号のTVアニメである『鉄腕アトム』(1963~1964)において、手塚治虫の原作漫画に準ずる形で視覚的ギャグ表現の一環として行われている*22が、庵野の方がセルアニメーションの素材自体をそのまま出すような所がある点でより先鋭的であるといえる)。

『エヴァ』TVシリーズ放映後の『アニメージュ』のインタビューで庵野はこう述べている。

「〔引用者注:TVシリーズ『エヴァ』の〕最終回をああいうふうにしたのは、もう一つ、セルアニメからの解放を目指したということもあるんですよ。頭のカタいアニメファンが、セルじゃなきゃアニメじゃないと、思い込んでいるのもイヤだなって。」*23

セルアニメ-ションの中に写真や線画など異質なものを持ち込み表現の幅を広げること、アニメーションそれ自体をアニメにおいて解体すること、その場にある限りのリソースを用い最大限効果的な見せ方を行うこと(「完全主義者による間に合わせの芸術」*24)、そしてそれがセルアニメーションに対する破壊衝動と結びついていること、これらは『カレカノ』においても見出された庵野秀明の作家性の一面だったといえる。

『エヴァ』においては制作現場が逼迫していく終盤にかけて、特に第25、26話には動画枚数が少なくなっていき次回予告においても素材をそのまま出してきているし、これらTV版最終二話における実写や止め絵の手法も制作における時間、労力のリソースがない部分から模索して出てきた所があると思われるが、『カレカノ』の最終回における漫画の再現は動画枚数やリソースが足りないのが理由ではなく明らかに意図的なものである。第一、この手法は、動画枚数は削れてもコストの削減には役立っていないように見える。実際、原作のコマを画面上にレイアウトしてトレスしセル画にした後に通常のアニメの作画作業を行い、なおかつ完成フィルムに後からビデオ編集でテロップ付けをする必要があるためかなり労力を要する手法のようだ*25。終盤において総集編が続くなど制作現場が厳しい条件下で使われた表現もあっただろうが、最終話の漫画再現に関してはコンセプトを突き詰める意図で使われたのだろうと思われる。

5.演出手法のまとめ

『カレカノ』について、漫画に倣い、場所状況を呈示するための背景を前もって出すことでキャラのシーンで背景を極力書かずに心理描写を行う手法、レイアウトを起こす手間をなくすために写真ベースの背景を使用すること、漫画の画面構成や色の印象をできるだけ変えることなくアニメに落とし込むこと、セルアニメ-ションの中に写真や線画など異質なものを持ち込み表現を広げること、またアニメーションそれ自体をアニメにおいて解体する手法などについて触れてきたが、これら以外にも、セリフやキャラクターの顔が滲む心理描写や、BANK(カットの使い回し)の多用が挙げられる。BANKについては、たとえば教室のドアを開閉するカットは基本的にBANKを使用しているがドアを正面からでなく側面から撮っているカットを使っているのでBANKとして汎用性の高いものになっており多用されていた。

アイキャッチやテロップ出しなどの文字演出もある。フォントに凝ったタイトルや、現代アートを思わせるタイポグラフィのアイキャッチなど美的な彩りを加える効果も大きく、漫画のモノローグシーンにおける文字列の並びを再現するようなものもあった。が、基本的に解説や説明を入れたりまた、印象的な語句をテロップで入れて更に強調したりするのは伝達手段として文字情報(さらに言えば音声も)を信頼しているからだろう。

また、『エヴァ』同様に、岡本喜八監督に影響を受けたというカットの切返しのリズムで見せるというやり方*26も同様に踏襲されているといえるが、各話に参加した演出家の裁量に委ねられている部分も大きい。

ここまで『カレカノ』において用いられてきた独自の演出手法を列挙してきたが、これらは、実験性が重視されてドラマが寸断されているような部分もあるが、概ねリソースの限られたTVシリーズアニメの制作現場において、なるべく動画枚数や労力をかけない方法論を選択し、その範囲内で最大限の演出効果を狙っているという風にまとめられるだろう。

ところで、日本のTVアニメーションで主流になっているのは欧米のフル・アニメーションとは異なる形でのリミテッド・アニメーションであり、それは虫プロの手塚治虫らにより導入された手法がもとになっている。「リミテッド」は使える動画枚数が限られているという意味であり、止め絵やBANK、口パクなどの部分的な動きを取り入れることで枚数を削っている。自由に枚数を使えない分、止め絵の効果的な見せ方や映画的な画面構成、BANKシステムなどの独自の表現が編み出されていったことが知られている。

『アトム』は回を重ねるにつれて、“必要最低限の絵だけで物語を語る”独特のスタイルを固めていった。それは“いかに動かすか”ではなく“いかに動かさずにすませるか”という、アニメーションの本質とは逆方向への模索であったが、同時に、“動きのない画面に動きを見せる”という、奇妙な表現への道を開くことにもなったのである*27。

なお、ここで言及されているような、部分的な動きで効果的に見せようとする日本のリミテッド・アニメーションの形式を再定義するものとして、顔暁暉は 「セレクティブ・アニメーション」(クリエーターがある架空世界をうまく表現するための美的選択として、(画面内の)動きを選択的に制限するアニメーション)という概念を提唱している*28。その分類に従えば、『カレカノ』はフル・アニメーション的な部分もリミテッド・アニメーション的な要素も取り込んだ「ミクスト・アニメーション」に該当するのだろうが、最終話で選択された、漫画の絵を切り替えて見せていく手法などは「エクストリーム・リミテッド・アニメーション」に当たるといえる。またこれまでにみた、シリーズを通して行われている演出法もセレクティブ・アニメーション的手法を突き詰めたものと見ることが出来る。

日本のリミテッドアニメにおける一理念である「いかに動かさずに済ませるか」(そしてその中でいかに効果的に見せるか)という思想(「セレクティブ・アニメーション」と読み替えられる)は、『エヴァ』においても止め絵の効果的な使用、場面つなぎの動きの省略、口パクの省略などで追求されており、それに対して霜月たかなかは「“動きのない場面に動きを見せる”必要性そのものを、切り捨ててしまった」と指摘している(いわば、“動きのない場面に動きを見せる”を逆転の発想で克服しているといえる)が、先に触れた、漫画に倣った背景の呈示の仕方や、漫画の画面構成や色の印象をそのままのアニメに落とし込み静止画のスライドで見せることなどを通じ、漫画的な手法や見せ方を導入することによって、『カレカノ』においてはそれがより極まった形で実現していると考えられる。漫画における手法をなぞることが最小限の手間で高い効果を与えることに繋がったため、そうした演出上の効率論が「漫画の印象を映像上で再現する」というコンセプトと結びついた形で成功しているといえるだろう。

また、セレクティブ・アニメーションにおいては、動きの面では制約がある分、カメラワークやモンタージュを用いて静止画や動きを効果的に見せることが重要となるが、 映像のリズム感を作り、シーンやキャラを演出し、更に物語をより理解し易いものにするために台詞を含めた音響面が重要となる。『カレカノ』での庵野はほぼ全話の脚本に加え音響監督も兼任しているが、台詞を含めた音響面を監督である庵野がコントロール下においていたというのも極めて重要であるように思われる(実際には『カレカノ』で庵野が音響監督を務めていたのは、『式日』後に行われた林原めぐみとの対談における「アニメーションは、アフレコから先の感覚だけは実写に一番近いね」「音の作業は、実写に感覚が近い。」「絵に対して、肉付けとか、厚みとか、そういう部分は生の声に頼らざるをえない」 などの発言*29に表れているように、庵野監督は、「リアルさ」「生っぽさ」と言うことに関してアニメの限界を感じており、そこでアフレコでの声優の演技や音響の面でそれを克服しようと考えていたこともあるだろう。また、芝居や演劇のような部分を持ち込もうとしていたことも大きい*30)。

なお、いわゆるリミテッド・アニメーションにおける制約下において時に実験的な手法がとられるという点からは庵野や手塚だけでなくアニメ史的には、画面分割や、ハーモニー処理や三回PANなどの止め絵の効果的な見せ方を導入した出崎統や、制作的な条件から画面の平面的な構成、奇抜な色遣い、カッティングのリズムで見せる手法をとった新房昭之も挙げられるだろう。たとえば新房昭之も漫画原作のTVアニメを多く手掛けているが、独自の演出コードで原作漫画を読み替えるものも多かったのに対し、庵野の『カレカノ』は漫画のテイストをそのまま持ち込んでいる点で際立った対比を成しているといえる。

*1:トーマス・ラマール『アニメ・マシーン -グローバル・メディアとしての日本アニメーション-』藤木秀朗監訳、大﨑晴美訳、名古屋大学出版会、2013年、p.236

*2:『月刊アニメスタイル 第6号』(スタイル、2012年、p.138)において、『カレカノ』に主要スタッフとして参加した今石洋之は「『カレカノ』は、マンガをそのままアニメ化しようという庵野(秀明)さんのコンセプトがありましたから。アニメと違って、マンガは色がないとか、背景がないとか、文字が出るとか、コマ割りがあるとか、そういうことをアニメでも表現してやろうという命題があった」と述べている。

*3:小黒祐一郎『アニメクリエイター・インタビューズ この人に話を聞きたい 2001-2002』、講談社、2011年、p.337~339

*4:同書、p.337

*5:同書、p.337

*6:「エンディング調査隊」『彼氏彼女の事情〜カレカノパラダイス〜』 http://karekano.gravi.info/survey.htm (2014年6月27日閲覧)

*7:WEBどうかんやまきかく「現実と非現実の彼岸、その少女マンガ的表象 または、「劇メーション」再考」『彼氏彼女の事情 雑記四篇』1999年

*8:同書

*9:吉原有希『ドキュメント『ラブ&ポップ』』小学館、1998年、p.115

*10:岡田斗司夫『オタク学入門』新潮社(新潮文庫)、2008年、p.44

*11:同書、p.44

*12:『月刊ニュータイプ』1998年10月号(角川書店)の幾原邦彦との対談より

*13:佐野亨 編『アニメのかたろぐ』、河出書房新社、2014年、p.27

*14:小黒、前掲書、p.338

*15:平松禎史のTwitterでの発言より https://twitter.com/Hiramatz/status/364296348671025152 (2014年6月27日参照)。こちら http://togetter.com/li/544546 からも参照できる。

*16:小黒、前掲書、p.339

*17:竹熊健太郎「デジタルマンガの現在」、『ユリイカ』2006年1月号(38巻1号)、青土社、p.185

*18:秋田孝宏『「コマ」から「フィルム」へ マンガとマンガ映画』(NTT出版、2005年、p.168~170)においては、漫画における、固定された構図のコマを並べることによる動きの示し方とそれに対する映画からの影響について例を挙げて説明されている。

*19:長岡「島編とエヴァのあいだ」『灰かぶり姫の灰皿』 http://d.hatena.ne.jp/c_a_nagaoka/20070610/1181480425 (2014年7月12日参照)

*20:小黒、前掲書、p.378

*21:『カレカノ』第一九話の劇メーション処理などがアニメ世界の虚構性を露呈させること、そしてその意味付けについては、先に引用したWEBどうかんやまきかく「現実と非現実の彼岸、その少女マンガ的表象 または「劇メーション」再考」(『彼氏彼女の事情 雑記四篇』所収)でも触れられている。

*22:顔暁暉「セレクティブ・アニメーションという概念技法」山本安藝+加藤幹郎訳『アニメーションの映画学』臨川書店、2009年、p.292~295

*23:「あんた、バカぁと、言われてみたい。」『月刊アニメージュ』1996年7月号、徳間書店

*24:吉原、前掲書、p.132. 庵野秀明の制作姿勢を評して言われた言葉。

*25:平松禎史のTwitterでの発言より https://twitter.com/Hiramatz/status/364379722584559618 (2014年6月27日参照)

*26:「『新世紀エヴァンゲリオン』をめぐって」『STUDIO VOICE』1996年10月号、INFASパブリケーションズ

*27:霜月たかなか「アニメよアニメ!おまえは誰だ」『ポップ・カルチャー・クリティーク 0. 『エヴァ』の遺せしもの』、青弓社、1997年

*28:顔、同、p.272. なお、著者である顔はこの論中でリミテッド・アニメーションについて考えるにあたっては、必ずしも虫プロ以降の日本のリミテッド・アニメーションに捉われない、一般的な意味でのより広いリミテッド・アニメーションを念頭に置いている。

好き/嫌いに対する私の立場

未だに、自分の好きな作品を貶されると死ぬほどムカつくし、自分にとって何の価値も見いだせない/あるいは嫌いなものが褒められているとイライラしてしまう。こればかりは本当に成長しない。

本当はそのような状態からは脱した方が良いのかもしれないけれど、一方で、これは人間だから(そのような認知を持つのは)ある程度しょうがないとも思う。作品に強い思い入れを持つオタクの人は、特にそうなのではないだろうか。

ただ、人に対して「私の気分が悪くなるから作品を批判しないで」とは全く言えないし言いたくない。自分にとっての「好き」が相手にとって「嫌い」であるというのはごく普通にあり得ることだし、「嫌い」を口にすること自体は全く悪いことではない。

その代わりに、相手が自分の好きな作品を批判した場合には、(ある程度相手にも共有され得る根拠をもって)正当に反論します。「好き」「嫌い」はあくまで個人に帰属するものですが、「批判」や「称賛」は客観的な次元の話であり、それについてはこちらから反論する余地があります。そのように処するのがフェアというものでしょう。

それが好きな作品に対するdisであっても、正当な批判であれば甘んじて受け入れなくてはいけないし、時には、自分のその作品に対する評価を考え直すことにも繋がります。ただ、不当に貶められた場合には当然反論したくなるし、反論するのが正しい。

「好きなアニメの批判を聞かされたためにアニメを見れなくなった」「アニメを批判するのは正しくない」と言い出す人が前にいて、togetterにもまとめられていたけれど、それはそもそも自分の中で作品への見方や価値観が確定されてなさ過ぎだと思います。「好きなものを否定されるのは悲しい」こと自体は感情として理解できるけれど、自分の見方を持てていればそこで自信を失わなくて済むはずだし、そこで相手に反論したり、自分に納得させたり、あるいはその怒りをモチベーションにして創作に励んだりできる。

「アニメ見れなくなった」までは仕方ないにしても、「批判されたせいでアニメを楽しめなくなったから、作品への批判をしないで」は流石に身勝手すぎるし、オタクとして以前に人間としてどうかと思う。「(自分にとっての好き嫌いも含め)正しい評価を下す」という権利を人から奪ってはいけないし、批判それ自体はそもそも悪いことではない。

逆に、「好きな作品の話だけする」「高評価しか付けない」レビュワーやブロガーの人はあまり信用できないようにも感じている。「好き」「嫌い」であったり「ここはいいけどここは悪い」といった部分にはその人の基準や考え方が表れており、そこが見えてこないと、何にでもとりあえず高評価を付けるのかなと思ってしまう。実際、嫌いなものを語るときの網の目が細かいレビュワーの方が、褒める際のレビューも信用の置けるものであることが多いです。

そもそも、「好き or 嫌い」「良い or 悪い(評価に値する or 値しない)」「面白い or 面白くない」はそれぞれ別の評価軸であり、本来は弁別して然るべきものです。

「これは嫌い」と言われたからといって、それは「その作品は(客観的に見て)評価に値しない」と言われているわけではないし、そこが分かれていないと、「批判すること=嫌いを述べること=やってはいけないこと」になってしまうのだと思う。

また、客観的な見地から悪い評価を付けられたからといって、自分にとっての「好き」が否定されたわけではないし、それを不当な評価だと感じるのであれば反論することができる。

なので、これら三つの基準をごっちゃにして、「嫌いなものの悪口をとりあえず言いまくる」といった振る舞いをする人がいたら、その時はその人のことは「害悪」と認定して全く差し支えないと思う。

「嫌いなものを語るのは良くない」「人が好きなものを批判するのは良くない」は作品に対する正当な批評、公正な評価の敵であり、それを人に対して強要するのは本当に良くない。

(アニメや映画についての評論をやっている人が「悪い評価を口にするのはやめています」とオープンに発言したり、「批判的なことを言うのはいけないことだ」という不条理な言説が支持を集めたり、作品に対し批判的なコメントを発した著名人のことを、その内容を吟味することもせずに皆で一斉に叩いたり、といったことが日常的に起こっているのが日本の言論空間の現状です。それはもしかすると和を重視し、ディスカッションを忌避する国民性に由来するのかもしれませんが、そういった民族学的な考察についてはひとまず措きます。)

不当に作品をdisられた場合はこちらから反論しましょう。正当な評価であれば甘んじて受け入れるか「相手は相手、自分は自分」と割り切りましょう、そうすることで自分の精神も保てるのではないかと思います。

![Digimon: The Movie [DVD] [Import] Digimon: The Movie [DVD] [Import]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51Lwy5sIpDL._SL160_.jpg)

![ヤミと帽子と本の旅人 page.6 [DVD] ヤミと帽子と本の旅人 page.6 [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51qj8onPtEL._SL160_.jpg)